让我们一起来“漂”书

本文重点说说图书漂流这件事儿,可能有的博友还不太清楚图书漂流是怎么一回事,那我们先看看下面这些背景知识,相信你会感兴趣的,请随我来——

【图书漂流的起源】

图书漂流活动起源于上世纪60年代的欧洲,该活动是指书友将自己不再阅读的书贴上特定的标签投放到公共场所,如公园的长凳上,无偿地提供给拾取到的人阅读。拾取的人阅读之后,根据标签提示,再以相同的方式将该书投放到公共环境中去。

互联网的出现加速了图书漂流活动的普及,2001年4月,在美国堪萨斯市附近的一个小村庄,Ron Hornbaker开设了一个图书飘流网站从此图书漂流活动得以迅速发展,虽不足四年,却已波及欧美。目前,全世界已拥有超过41万名注册“图书漂流”成员,注册图书超过240万册。网站创始人霍恩贝克自豪地表示:“‘图书漂流’群体的激情总能振奋我的心。”

【厦门的图书漂流活动】

厦门图书漂流协会是2009年5月1日由厦门80后作家、诗人上官朝夕发起成立的由厦门图书漂流协会主办的社会公益组织。协会本着“知识因传播而美丽”的宗旨和“读书好,好读书,读好书”宣言,在厦门校园、社区、网络、报纸等反响热烈,成为厦门一道最美的人文景观!图书漂流,在一段文明美丽的奇妙旅程中漂流着书香!2009年由福建义工俱乐部接管,成为其在厦门分会一个分支机构。协会亦称厦门图书漂流社。

【郑州的图书漂流活动】

相关报道在百度搜到两则,大家可仔细观看:

http://henan.qq.com/a/20130422/000040.htm

http://henan.sina.com.cn/news/m/2013-07-04/0732-79175.html

【遭遇诚信危机】

上海普陀区曾“放漂”十万册书,设有16个漂流点,都由义工管理。不过,令人意想不到的情景频频发生。一位作家作了一场试验,将自己的一本畅销新书放在公园的长椅上,书上注明“漂流图书”。不到两小时里,坐长椅的人没有间断过,书被翻了翻,放回原处。作家感到纳闷,为什么无问津?等游客离开座椅后,作家趋前询问调查。12个游客中,有9个表示对这本书有兴趣,很想读,但其中五个认为自己拿走书会被旁人视作贪图小便宜而“窃书”,有四个认为没有“免费午餐”,说不准是谁设的陷阱,当今防人之心不可无。据一些媒体报道,“图书漂流”在南京、成都等地的“试漂”也均遭遇类似“诚信”尴尬。

看来,这个社会弥漫着不信任的尘雾,防范心态也好,占为己有也罢,种种心态暴露了社会诚信的缺失,一些人不讲诚信,还猜忌别人同样不讲诚信,整个社会就形成互不信任的怪圈。“图书漂流”的游戏规则是“爱就释手”,读者一旦违背诚信而“爱不释手”,图书就会触礁沉没。

上海普陀区推出的“图书漂流”活动,第一批“放漂”的图书就有两万余册。但据普陀区图书馆对漂流图书的跟踪调查,自首批图书“放漂”后,社会各界的捐赠图书册数已突破十万,但目前的循环率仅为30%。此外,一些回漂的书上还留下了读者不文明的印痕,有的书内被笔划过,有的还缺了页。书的回漂率不到四成,或许是暂时搁浅,或者永远销声匿迹。 在中国传统文化里,“窃书不算偷”的意识负面影响深远,无疑是漂流图书回漂率低的原因之一。图书漂流是一张“诚信试纸”,测试着人的诚信指数。一本漂流的图书折射出人们对公共物品意识的淡漠,图书漂流是对诚信自律和文明阅读的期待。

【我们的“有限漂流”】

看了上面的介绍,你应该已经明白图书漂流是怎么一回事儿了吧?“放漂”需要爱心,“转漂”需要诚信,完美收漂就等于给阅读和社会公德打了双百分。这确实是一件功德无量的好事,所以从我知道那一天就对此产生了极大的兴趣,决心要试一试。下面就先来说说我们六十二的“越读者俱乐部”和“悦然读书社”是怎样具体尝试做这件事的吧。

我们学校有两个阅读组织,教师这一个叫做“越读者俱乐部”(成立于2009年9月),学生的叫做“悦然读书社”(成立于2010年12月)。在这两个组织里,我们都尝试过进行图书漂流,但出于审慎,我们所进行的都是“有限漂流”。

先说说“越读者俱乐部”,严格的说,“越读者俱乐部”所做的连“有限漂流”都算不上,根本就是借书。比如在教务处设了一个图书角,将俱乐部成员的书籍置于书柜内,哪位老师想要借阅,在中周的记录本上签个名就行了,还书时间也没严格规定,有的直到期末放假前才催着归还。俱乐部做的一件比较成功的事儿就是借书给纬三路小学,那是上半年三月份的时候,我们和纬三路小学读书会的老师们举行了一次共读《教师阅读地图》的活动。在这次活动中,我们俱乐部向纬三路小学借出教育、人文类书籍四十本,到学期末这四十本书成功“漂”回。不过,细想一下这种漂法还是比较可靠的,校与校之间、读书社与读书社之间基于信任,由专人负责,一次性整体“漂”出,看完了再整体“漂”回,有人负责就不太容易丢失。

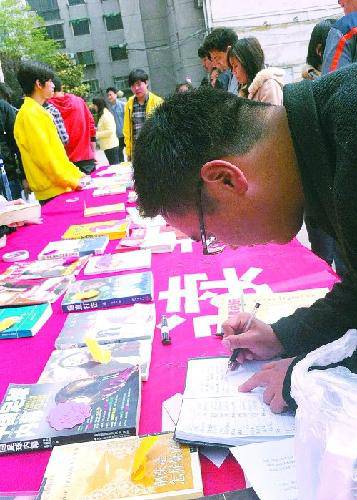

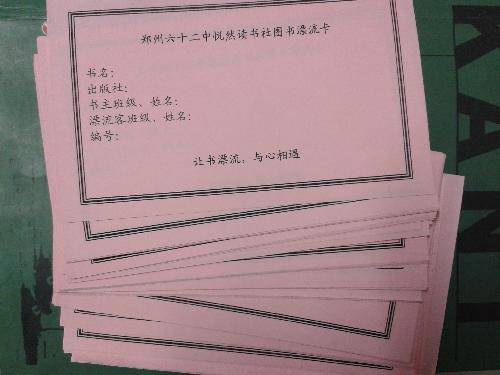

再说说“悦然读书社”,这可以称得上是真正意义的“有限漂流”了。我们具体的做法是先印制统一的“漂流卡”,“漂流卡”上印有“书名”、“出版社”、“书主班级、姓名”、“漂流客班级、姓名”、“编号”等内容,还有印有“让书漂流,与心相遇”的广告语。然后我们要求大家在“漂书”的那一天,都把自己看过准备漂流的书带来,在学生阅览室进行统一的漂流。

进行“漂书”前,由读书社负责同学向大家分发“漂流卡”,一人数张,然后由各位书主依次介绍自己准备漂出的书。介绍完毕,大家开始互相翻阅、交流,决定要“漂走”谁的书。“漂书”的时候,由“漂流客”在书主的“漂流卡”上填写有关信息,然后再在读书社负责人处填写图书漂流登记表,到此,“漂出”完毕。“漂出”的书可以继续在读书社成员的范围内“转漂”,然后由负责人定期核准之后“漂回”,形成完美的“收漂”。目前这项活动在“悦然读书社”范围内进行的还是很有序的,没有出现丢书或损毁现象。这就是我们的“有限漂流”。

我们之所以称这为“有限漂流”,因为,一、书没有“漂出”校园,范围不够大;二、漂书监控严格,没有做到完全自主,自然也就失去了真正漂流的神秘感、信任感和喜悦感。

【我们的愿望与邀请】

综合我们这两个读书社的活动,您是否也受到一些启发?如果您有意,也许我们可以合作,进行更大规模更真实的图书漂流。下面我再说说可能的做法:我们可以把刚才所提到的两个读书社的做法结合一下,首先把读书社成员要“漂出”的书收集起来,统一登记,然后由负责人联系漂出地(另一个学校的读书社),在约定的时间统一“漂出”,另一个读书社也可以如法炮制,再继续“漂出”,经过约定的几次“漂出”后,最终“回漂”到我们的出发地。这就是我们的设想,这种漂流依然是“有限漂流”,是可控的,可回收的。希望能有学校与我们合作。(目前情况下,暂限于郑州市范围内。外地市也可自行作此漂流。)

最终还要啰嗦两句,漂书的最大意义是推广阅读、造福他人,所以对自己看过的书要敢于舍得。另外,书漂到谁的手里,谁就应该珍惜它,认真阅读,并且还可以在书中夹上一枚书签,写上自己的心得随感。(这种办法我试过,我的一本《瓦尔登湖》“漂”出去后,经多人“转漂”,漂回一看里面有很多旁批,还夹有书签,我特别高兴。其实这样书实现了它的价值,其本身也升值了)这样,书在大家手里“漂来漂去”,最终各自都受益。创造性的做法一定还有很多,只要你肯用心,一本书就会变成一个故事,你觉得呢?

来吧,让我们一起来“漂”书!