——母校喜获国家科技进步一等奖

我就读的高中是农业高中,我就读的大学始建于1949年,前身为平原省立农业学校。1951年与渊源于延安自然科学院生物系的北京农业大学长治分校合并为平原农学院。随着平原省建制的撤销,改为百泉农业专科学校。1987年改升为河南职业技术师范学院,虽然叫大学,但其实真的不算大:是粗壮大白杨树,显示着这个学校悠久的年代。

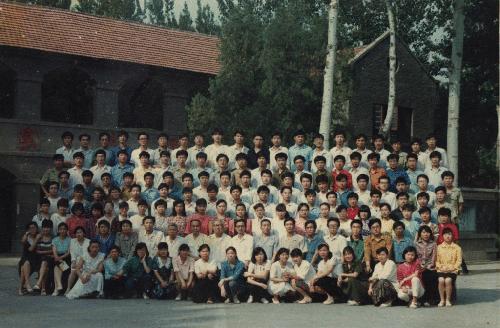

那些年,全机电系毕业生的合影!

但是那个时候只要提起来学校的名字,很多人都耳熟能详,她的知名度和影响力之大,不是因为校园大,楼房高,而是因为有一批知名的“大家”:黄光正教授,1957年开始从事小麦育种研究,先后培育出“百农3217”、“百农863”等十多个小麦新品种,其中“百农3217”以其高产、稳产、早熟、适应性广而闻名全国。在老家提起来百农3217,没有人不知道,没有人不交口称赞。

2013年国家科学技术奖励大会上,河南科技学院教授茹振钢培育的小麦新品种“矮抗58”获科技进步一等奖,它实现了河南省高校30年来在该奖项上零的突破。“百农矮抗58”是河南科技学院教授茹振刚和他带领的团队,历经30年呕心沥血培育成功的小麦优良品种,被业界誉为“中国第一麦”。“百农矮抗58”解决了小麦高产大群易倒伏、矮秆品种易早衰、高产品种品质不优和稳定性差、稳产性与广适性难结合等种子培育的四大技术难题,实现了高产稳产、矮秆抗倒不早衰、抗逆抗病适应性广、优质中筋、稳定性好等品种优势。截至2013年8月,“矮抗58”累计种植面积达2.3亿亩,增产小麦86.7亿公斤,为国家粮食核心区建设作出了重要贡献。

矮抗58

1989年,注定是一个多事之秋,因为众所周知的原因,那年的通知书签发后,在路上走了整整26天,在苦苦一番等待后,终于拿到了录取通知书,那个年代那个时间显得是那么地漫长,不容我对学校有任何的想象。

虽然不可能对学校挑三拣四的,但走进校园后,怎么看都觉得不像是大学:距离最近的辉县县城还有七八里地,除了每天两班接送教室的班车,我们要是到学校,就必须做三轮,或搭乘拖拉机,只要给人家说一声“农专的”,就会得到热情的帮助,宿舍是七人一间,床是窄窄的木头床,

这是我们当初的宿舍楼,太一般了吧

参天的白杨树讲述着这个学校厚重的历史

灰渣跑道成就了我当年的辉煌(200米,铁饼,4乘400米接力赛冠军)

“农”字头的学校一般情况下不被人喜欢,当初考大学的目的有几个,其中就有考上大学就不再干农活了的心思,干过农活的人都知道,太辛苦太累太不容易了。尽管带着些许的失落,好在我学的是机电专业,似乎距离农字远一点,于是投入了极大的精力去学习,去参加活动。

三年两次夺冠的篮球比赛的奇迹就是在这里创造的

有一次看到有几个教授的孩子吃桃子,发现桃子的个儿比老家的普通桃子大几倍,而且桃核很小,细问之下,说是培育的新品种。

有一次转到学校外面,看到周围的麦子长势喜人,一问才知道这里的麦子亩产都是一千多斤,老家最好的产量也望尘莫及。于是我开始关注学校的历史,而随着对学校了解的深入,特别是黄光正教授的事迹,我逐渐对学校的农学专业也开始感兴趣了,对学校的热爱也与日俱增。由于上高中学的就是农学专业,饱受饥饿之苦的我惦记着白面馒头的味道,知道农业的重要性。于是我买了一些适合在老家种植的麦种带回去,结果出乎意料的高产,而且由于麦子的特性,可以作为种子给家乡大面积土地的增产做出了极大的贡献,老家人的夸赞让我兴奋,再后来看到园艺系的花花草草很漂亮,我就选修了一门园艺专业的课程,想让自己多一些技能,知识面也宽一些。

回想起那个时候的学校,虽然没有高楼大厦,远不是万人高校,但是正因为有那一批“大家”,让学校受到赞誉。虽然现在学校的发展也是飞速的,在校生也达到了几万人,但是其他著名的高校相比还是显得“气短”。

但是一个“国家级科技进步一等奖”让人重拾信心,也告诉人们,学校不在于大楼、大院,应该拥有“大家”才能够称得上是名副其实的大学!