前言:

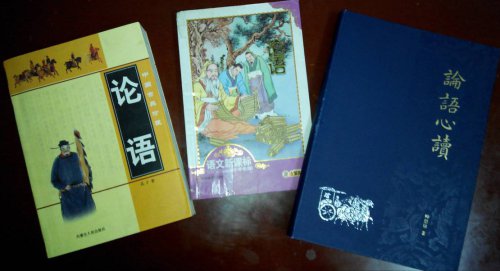

家里原有两本《论语》。一本是七年前偶遇摆地小书摊,花了10元钱买得。将其放在床头,闲来就翻看两页,即没细细研读,也未刻意背诵。后因儿子的出生和成长,床前多是些婴幼儿读物,随将其移至书柜,而后很少翻阅。

另一本是两年前我校书市大集上所购,主要是为儿子所备,皆是因此书为语文新课标(小学注音版)。前段时间将此书移至床头,有时候有意无意反复读上一句,随儿子意愿,不强迫他去识记,现在儿子竟也背上几句。

至今未领悟到《论语》的深邃真谛,也谈不上对《论语》有所倾情,若是一定要表达对《论语》的态度,也就是有所情结罢了。

放假前,学校给每位老师发了一本柳恩铭著的《论语心得》,让老师在享受新春大餐时品尝精神餐点。从前言中便感知到作者对《论语》的痴迷、对教育的思考、对精神文化的追求。

手捧《论语心得》,说来惭愧,我只是阅阅诗句、读读意识、看看作者的心得。仅对某些与我产生共鸣的诗句细细揣摩、加以分析感悟。现将自己的一点拙见,与大家分享、交流。

和很多人一样,我也觉得《论语》很深奥,若要认真揣摩,是否也觉得它告诉我们的其实是很简单、很精华的道理,且与我们的生活息息相关,让我们在这繁华、忙碌的生活节奏中寻找到一份真实、简朴和安宁,获取到心灵的升华和提高。

《论语》里讲学习、讲教育、讲治国安邦等等,而我认为,主要讲的就是如何做人,即“仁道”。如孔子而言:人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?所有的礼、乐都是形式,是外在的表现,只有“仁”才是根本、是内心、是灵魂、是本质。

在日常生活中,子见齐衰者,冕衣裳者与瞽者,见之,虽少必作,过之必趋。也就是说,孔子遇见穿丧服的人,穿祭祀服装的人和盲人时,即使这些人比自己年轻也一定要站起来,从他们面前经过时一定要快步走过以表示敬意。

虽然本诗句的主旨是对生命的敬畏,却也明显看出孔子对死者、弱者的同情怜悯之心,这也正是儒家精神的精髓,值得传承和发扬的“仁道”。

我的思考:不仅要对死者、弱者有仁德之心,还要对需要帮助的人有仁德之心。虽然现在社会上有不少坑蒙拐骗之人,在没有识破之前,我们依然要用我们的爱心和仁道,帮助他们、关爱他们。也许我们的爱心被骗,但我心坦然,同样能获取心灵上的富足。

在为人为政方面,孔子更是告诫我们:人而无信,不知其可也。大车无輗,小车无軏,其何以行之哉?

本诗句意在说明诚信无价,是我们立身处世的基点,不光讲对人讲信用,还要努力取得别人的信任,既有朋友之间还有兄弟、父子、夫妻之间的信任。

我的思考:诚信的基础依然是“仁”,没有仁德的心,如何能获得别人的尊重和信任?没有朋友的帮助、少了亲人的支持,这样的人,朋友难以相处,家庭难以和睦。虽然每个人都是一个独立的个体,但在这个世界上又不能成为孤立的个体,我们在生活、工作、学习中,只有怀揣感恩和诚信,才能对自己、对他人、对社会增添魅力和快乐。

在学习中,更不乏有“三人行,必有我师焉;知之为知之,不知为不知;不耻下问。”等耳熟能详的诗句,揭示了虚心求教、谦逊做人的真谛。这里就不需要解释了。

用孔子的话来讲,“仁”就是要“爱人”,要真正地去关心别人,关爱别人。如果世界上的人都做到这一点,世界将会变得更加和平与美好。让我们从身边的小事做起,领悟着、享受着这种心灵的愉悦。