遇 见 宽 窄 九 墙

从古色与时尚结合的宽窄巷子出来,已是晚上九点多钟,我们以为当天的游览要结束了。谁也没料到,拐个弯没走多远,竟碰到了刚面世半年、闻所未闻的它。于是一段我们自己都没预料到的奇妙之旅开始了。

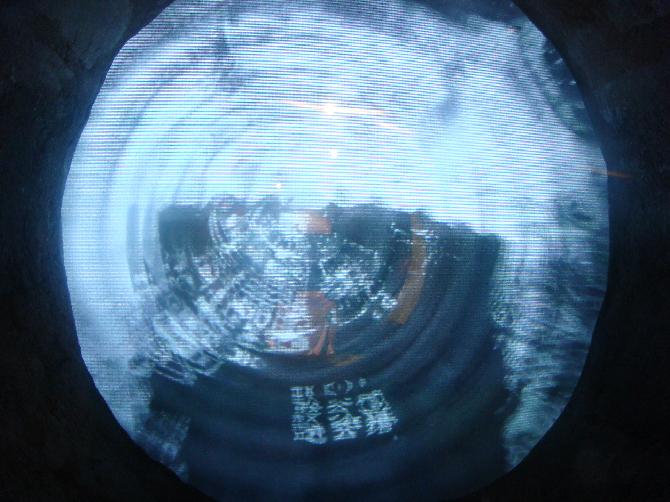

首先进入眼帘的是从地面飞嵌入墙上的井台。难道成都的井就在墙上?我和爸爸面面相觑、好奇上前、把头探进去。哦,里面竟另有一番天地:一张“拓宽后的东大街”的老相片藏匿于此,正看着呢,相片竟如水般荡起涟漪,渐渐模糊,就像渐渐泛黄变得不清晰的老相片,等到涟漪消失时,一张“王氏公馆”的老相片出现了,正看着呢,涟漪再起……如此,我们看到了成都街巷、市井生活中的小康人家、牧师小楼等许多老照片。待看到墙上的文字,我们便明白井台是旧时市井生活的缩影;在过往岁月,它既是人们取水、淘洗等日常生活必不可少的设施,又是邻里之间交流信息的场所。设计者用此种奇异的方式,用名为“老井镜像”这组墙让我们看到许多成都的旧景旧貌旧生活,真让人开眼界啊。

紧接着,我们看到了旗营碎影、骠骑思征两组墙。宽窄巷子曾驻留清朝的满蒙八旗军,马曾是宽窄巷子历史中最重要的见证之一。所以墙上有士兵们骑马、射箭等浮雕。这些历史情景的展现并没有什么奇异之处,直到看到这匹马,我瞪目呆口:高大的它正破墙而来,低着用力的马头、脖子、两只前踢已穿墙而出,似乎骤然听到命令,它立马停下,这一停,就再没能从墙的另一面穿出来,马就这样被永久定格在墙上。马头右上方有一顶骑兵的头盔,它好像随时准备着、等待着走进历史的主人再折回来,再伸手取下,再雄赳赳、气昂昂地戴上它策马前行。马和头盔都是红铜色的,在射灯的照射下明亮着历史的光芒,灰砖墙则凝重厚实,这里既有令人沉静回顾历史的气场又有十足动感的气势,耐人寻味。

宽窄巷子有众多形态多姿、重叠变化的门楼券拱,“宽窄重门”让我们得以见识一二,它是对宽窄巷子街景的浓缩。

立体的“少城家书”让我对邮寄产生了兴趣与向往,于是,第二天,在锦里看到一个小邮局、一个仿旧邮筒时,我第一次在明信片上贴上邮票,用当地的明信片为自己寄出两份旅行纪念,让两张普通的邮票完成它们最原始的使命:带着信息去远行。

还有四组可以与游人互动的墙,分别是呼吸瓦墙、老屋回响、百变门神、耙耳朵嘛。

呼吸瓦墙的左右两侧均是九竖排的瓦,一片片深灰色的瓦终于从高高的房顶纷纷溜下,自上而下整齐地贴墙而立,让我们可以看个究竟,伸手就可以触摸到。原来遮风避雨生活中不能缺少的瓦,如今带着古意带着或许要远离我们生活的命运,在此引起我们的注意、并创新着。墙中间约有十竖排瓦片,只不过每一片都是由一根根金属棍排列组合成,每根金属棍比我的小手指细不了多少,它两头粗,所以,你既不能把它从墙里拔出来带走,也不能把它完全按进墙里。你可以拉出金属棍,用它们摆成不同的图形。有的游客拉出自己姓名拼音的前一个字母;有的则把一片瓦全部拉出来,然后伸开五指往里按,被按陷进去的金属棍形成了手的形状,很有意思。我则用拉出来的金属棍排列成一个斜顶的小房子,设想斜顶上整齐地摆压着一排排瓦。下雨时,雨滴调皮地在瓦片上弹跳,自在地滑落泥地倏忽不见。在这组新颖的墙上,你可以随意发挥自己的想象力,做出心满意足的作品,所以,这道墙边总是站满了即兴创作的人。

老屋回响,让我看到了上世纪八十年代普通人家的生活用品:缝纫机、石磨、小黑白电视、老式收音机、厚木板大衣柜、深红色的暖瓶……只是很遗憾,我们这些看得兴致盎然的游客并没有猜到设计者别具匠心的地方:你只要转动近在咫尺的石磨,墙上的老收音机就会发出声音,就如你拧动了开关……至于收音机会发出什么样的声音,讲什么内容,这些问题在我们心中久久盘旋不去。

百变门神,是我错过的一道墙,它却最能代表川戏,或许还是最好玩的一道墙。回到家,我就在网上搜索宽窄九墙,有关它的内容不多,也没有百变门神的图片,但却让我对它有了一些了解。搜索后,我至今在想它是什么样子?在游客距离它两米的地方,两位声控门神会已四秒一变的速度怎样热情变脸?走过的游客是否能发现它的机密?突然发现它的小把戏,游客又会是怎样的惊喜?朋友,如果有机会去成都,有机会去宽窄巷子看看,别忘了这道经过一年多设计与施工,于二零一三年二月才对游人开放,“设计的初衷,本来只为了让宽窄巷子景区与城市中心轴线更加贴近,但最终呈现后,我认为它已成为完全不输于原宽窄巷子景区的一组精美艺术品。”(摘自成都商报记者王欢的《“宽堂”“窄门”亮相宽窄巷子 直通蜀都大道》)

这道墙就如一大幅黑白相片,一位伯伯正骑着自行车,扭头望着右后方空空的“偏斗”。如果你想走上前坐在偏斗上,不用担心坐不成,因为这是一个真正的偏斗,就如定睛看来,你不会再被迷惑,原来那自行车的前轮、右车把、半个横梁都从相片里钻出来,它们是真的!伯伯的右边身体是立体的雕塑。这真真假假的结合让我看得着迷,总觉有什么新奇的东西在打动着我、吸引着我。这还不算什么,坐好后,一抬头我就迎上伯伯温暖的微笑、和善的眼神。“上世纪,七八十年代,成都有许多在一边搭上偏斗载客的自行车,因最初为丈夫骑车妻子乘坐,故得名‘耙耳朵’,是成都市井文化中一道独特而温馨的风景线。”看完墙上的文字介绍,我依然不太懂四川方言的‘耙耳朵”为何意?近一年后,我在一部纪录片里,看到一对远在秦岭放蜂的夫妇。丈夫欣赏地看着用最简单的生活用品制作纯正的乐山豆花,乐滋滋地吃着妻子做出的原味四川家常菜,他不由自主地夸赞妻子和四川的女子很能干,夸她们个个都能当家作主。他心甘情愿又风趣地说自己是一个耙耳朵时,为我做了最好的注释:为什么在宽窄九墙有这么一道墙,原来四川的叔叔们都是很顾家爱家的。

与宽窄九墙的不期而遇,让我惊喜、着迷,却也错过了一些奇妙构思之处,有些遗憾。宽窄九墙意在“带给市民艺术感受的同时,牵引出市民久违的老成都记忆”。对它崭新、时时充满惊喜、直赞设计别出心裁、奇妙的认识之旅也深深留在我的记忆里。