在经历过寒窗十载的高考之后,越来越多的大学生在本科毕业时又一次选择了厉兵秣马的苦读来考研。有的人想深造学问,有的人想更好找工作,有的人想圆高考失落的名校梦……每个人的梦想都五颜六色,那么,他们共同的梦想研究生教育又是什么颜色?

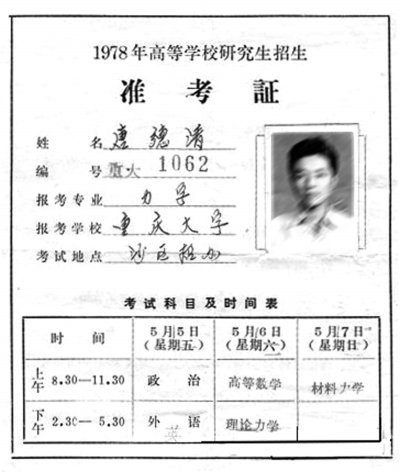

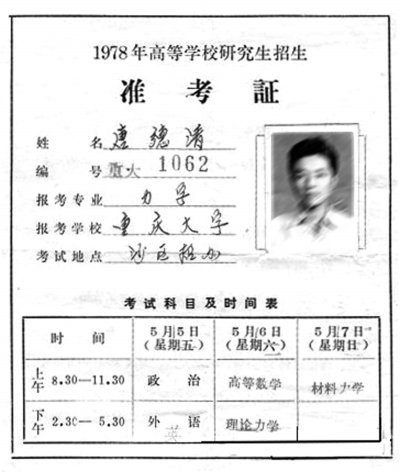

1978年研究生招生恢复,全国共录取10708人。资料图片

编者按

据教育部的统计,今年165.6万名考生参加研究生招生考试,再创历史新高。在经历过寒窗十载的高考之后,越来越多的大学生在本科毕业时又一次选择了厉兵秣马的苦读来考研。有的人想深造学问,有的人想更好找工作,有的人想圆高考失落的名校梦……每个人的梦想都五颜六色,那么,他们共同的梦想研究生教育又是什么颜色?

访谈专家:

袁本涛:清华大学教育研究院副院长、教授

陈洪捷:北京大学教育学院教授、北京大学博士教育研究中心主任

社会正在经历所谓“文凭病”的时期,西方社会也曾经经历过。文凭是一种信号,所以对找工作有一定帮助。但是随着人才市场渐趋理性化,读研不能解决就业的根本问题,读完之后还是要面对。

记者:今年165万青年参加考研,又创历史新高。由于大学生就业压力大,有许多本科生是为了缓解或者推迟找工作的难题才选择考研,并不是因为本身对学术研究有兴趣。由于竞争激烈,不少本科生本科大二大三、甚至大一就开始复习准备考研,您怎么看这个问题?这种状况对研究生教育质量意味着什么?对广大青年来讲,这是不是一个理性的选择?

袁本涛:考研人数又创新高,有几个因素,一是本科生规模在增长,二是研究生的招生规模也在增加。研究生招生规模2010年大约为47万多,2011年是49万多,所以参考人数肯定会同步增加。当然,就业的问题在这中间起作用,这是个现实存在。

从研究生教育质量的角度来看,教育规模扩大的同时,教育条件没有同比例增长,包括师资、经费、一些研究设施等,所以人数增加会一定程度上造成资源稀释。但是稀释不会对整个研究生教育质量形成很大的影响,因为大约70%的博士生和50%的硕士生是研究生院高校培养的,其中大部分是“985”高校,“985”高校条件本来比较好,国家投入也大,培养经费、科研经费、师资队伍建设等方面都有保障。同时“985”高校招生规模一直比较平稳。很多在普通高校和研究机构新增的硕士、博士点,基本条件够,但是能不能培养出高质量的研究生还需要一段时间观察。

陈洪捷:学生不是出于兴趣考研,这与社会大背景有关。社会对文凭的要求越来越高,许多用人单位把学历作为自身员工素质的标志,而忽视工作岗位本身的需求,因而不断提高学历门槛,这就逼得大学生毕业生不得不考研,硕士毕业生不得不考博,一浪推一浪。同样也有大量的不是出于兴趣而考博的硕士毕业生。

这种现象不是中国所特有的,在西方社会也是如此,只是在中国或许更突出一些。对学生来讲,也是个实际的选择,有一个好的学历,会带来许多好处,会找到好一些的工作,收入会好一些。

袁本涛:我对一些用人单位做过调查,目前我们学生的知识能力问题不大,用人单位反映我们的毕业研究生普遍存在团队合作能力不够的问题。这在一定程度上和目前研究生培养有关,研究生培养还主要是“师徒制”,老师带学生,学生自己完成自己的一小块,团队合作机会不多,一些有大项目的学校学生团队合作完成研究工作的机会相对比较多,大量学校很少有这种机会。

许多同学为了更好找工作而读研,和社会环境有关,社会正在经历所谓“文凭病”的时期,西方社会也曾经经历过。文凭是一种信号,所以对找工作有一定帮助。但是现在社会的人才消费观念也在变化,用人单位要考虑每个岗位的成本,随着人才分层成本增加,人才市场渐趋理性化,这种情况下,读研不能解决就业的根本问题,读完之后还是要面对。

未来,研究生学历的独立性和重要性会下降,门槛会降低,成为本科生和博士生之间的一个过渡阶段,给本科生提供一个深造的机会,通过这个过渡,一部分人读博,一部分加强职业训练之后工作。

记者:近几年,考研人数增加的同时,高校推荐免试研究生的名额也在增加。有媒体报道称,这令统考生感到压力很大。从提高整个研究生教育质量的角度来看,统考和推荐哪种方式更好一些?或者说这两种方式应该是一个什么样的比例最合适?

陈洪捷:传统的方式的确面临不少问题。既然一次考试可以“定终身”,那么不少考生就把终身的希望压在一次考试上,不少本科生把考研作为一个工作来做,大三、大四就把重点放在准备考研上,有些人一次考不上,就第二次、第三次考,用几年的时间来准备考试,他们通过多次参加考试、掌握了不少考试的技巧或窍门,最终也许会考出高分来,但他们的知识基础和研究的能力并不会因为准备考试而提高,一旦进入研究生学习阶段,其弱点就暴露出来了。因此有的大学、有的专业就内部决定,对于某些大学的考生,一般不予考虑,因为他们考分虽高,但大都是通过专门的考研训练而获取高分的,研究能力、知识结构、专业基础都不好。而推荐的方式则能在一定程度上弥补这种问题。

从发展的方向看,各种不同的推荐方式将来会成为选拔研究生的主导方式。推荐的方式会更看重本科阶段的成绩,而不是把考试的分数作为最主要的评判依据,这样也会减少一些因长于考试技巧而考试成功的考生。

袁本涛:统考和推荐从不同的学校看,情况也不同。“985”高校愿意推,实际工作学习中发现,推进来的学生基础素质好。统考生中,有的人,比如一进大学就准备考研的人,从研究能力来看确实相对差一点。因此,肯定要给普通大学的优秀学生留一个通道。

统考和推荐的比例很难说,我认为“985”等重点高校应该大部分推,少部分考,普通研究生招生机构有部分推荐比例,但是大部分还是考。考试虽然有一定的缺点,但是相对来讲,还是对质量有一定保证。推荐方式有它的缺点,弹性比较大,容易产生暗箱操作等等问题。

研究生教育结构需要调整,培养过程关照学生的未来职业,全部按照学术型培养,与社会需求不匹配造成一个后果是很多人读研学习的东西和将要面对的工作没什么关系。