辨清题意 正确解答

复习过程中我发现学生对以下几类题目分辨不清,出现了一些错误。现在将这几类题简单归类如下,相信对孩子会有所帮助。

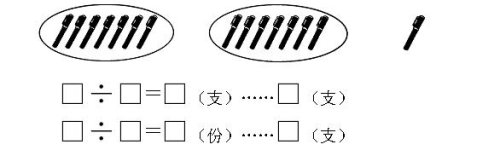

1、算式怎么填。

要正确解答这类题首先必须看清算式表示的意思,再填算式。

因为第一个算式“□÷□=□(支)……□(支)”中商和余数的单位名称都是“支”,所以它表示“把15支钢笔平均分成2份,每份有几只?还剩几只?”应该填成“15÷2=7(支)……1(支)”。

第二个算式“□÷□=□(份)……□(支)”中商和余数的单位名称不一样,商的单位是“份”,余数的单位是“支”,所以它表示“15支钢笔,7支分一份,分成了几份?还剩几支?”算式应该填成“15÷7=2(份)……1(支)”

练一练。

2、有余数除法应用题商该不该加“1”。

在用余数除法知识解决问题时经常会出现一些生活实际问题,需要我们根据实际情况来判断用不用“进一法”。

⑴一般有余数除法应用题。

这类题问题很清楚,只需要列出有余数除法的算式,算出商和余数即可,不需要考虑那么复杂。

例如:48个蘑菇平均分给9人,每人分几个?还剩几个?

48÷9=5(个)……3(个)

答:每人分5个,还剩3个。

⑵用“去尾法”解决问题。

这里所说的“去尾法”对二年级学生来说就是不管余几都舍去。题目中往往会出现“最多”这样的字眼儿。例如:

做一件小风衣用2米布,11米布最多可以做几件?

11÷2=5(件)……1(米)(剩下的1米不能做一件小风衣)

答:11米布最多可以做5件。

练一练。

⑴巧克力每块6元,王阿姨带了50元钱。她最多可以买几块?⑵23只水杯,6只装一盒,可以装满几盒?

⑶用“进一法”解决问题。

这里所说的“进一法”就是说根据实际情况不管余数是几,都需要用“商加1”求出问题。这类题目的问题中经常出现“最少”或“至少”这样的字眼儿,当然也不是完全是这样。例如:

有17名野营队员,每顶帐篷最多住3人,需要搭多少顶帐篷?

17÷3=5(顶)……2(人)(余下的2人也需要1顶帐篷)

5+1=6(顶)

答:需要搭6顶帐篷。

练一练:

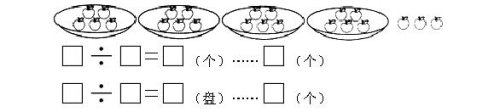

⑴每个盘子里最多能放6个桃子,25个桃子至少需要几个盘子?

⑵36个草莓,每盘装7个,需要几个盘子?

3、是有余数除法还是两步计算应用题。

请看下面两道题:

⑴妈妈买来40块糖,每袋装7块,装了4袋,还剩多少块?

⑵妈妈买来40块糖,每袋装7块,能装几袋?还剩多少块?

分析:不认真读题审题的孩子会认为这两道题一模一样,都会按照余数的除法问题去解决。其实认真看一看这两道题的区别还是蛮大的。先看已知条件——第一题已知“妈妈买来40块糖,每袋装7块,装了4袋”;而第二题已知条件只是“妈妈买来40块糖,每袋装7块”。再看问题“还剩多少块?”和“能装几袋?还剩多少块?”是不一样的。因为条件和问题的不同,解决方法也不相同。

第一题第二题应先求4袋装了多少块糖?

7×4=28(块)

再求还剩多少块?

40-28=12(块)

答:还剩12块。

第二题直接列除法算式求出商和余数就可以了。

40÷7=5(袋)……5(块)

答:能装5袋,还剩5块。

练一练。

⑴一副手套6元钱,妈妈拿40元钱能买几副手套,还剩多少元?

⑵一副手套6元钱,妈妈拿39元钱买了5副手套,还剩多少元?

要想正确的解决问题必须认真审题。每道题至少读三遍以上,弄清楚条件和问题,然后根据条件与问题间的联系准确地列式解答。