动笔前你思考了吗?

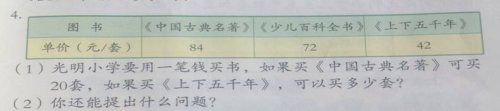

在讲利用反比例解决问题的时候,课本自主练习中有这样一道题。

第一问我和学生共同完成。总钱数一定,每本书的单价和买的本

数成反比例。

解设:可以买x套《上下五千年》。

42×x=20×84

解得x=40

答:如果买《上下五千年》可以买40套。

第二问提问题,放手让学生自己做。通常情况下,有的学生不善思考,只提出简单的问题。在做这道题之前,我提醒孩子不能提买三本《中国古典名著》需要多少钱这样的问题,必须提出与今天学习的用比例解的有关问题。

你还能提出什么问题?这种题型是青岛版教材的一大亮点。从一年级的课本开始,就有这样的题目。有的是根据情境图提问题。有的是根据表格提问题等。锻炼学生提问题解决问题的能力。这类的题目学生做的多了,已经在头脑中形成了一种模式,就像本题中所给的三种量,已经在问题(1)中用过了两种量,再提问题的时候,就要用到第三种量。

学生在做题的过程中我转着看了看,果然一部分学生是这样提出的问题:光明小学要用一笔钱买书,如果买《中国古典名著》可买20套书,如果买《少儿百科全书》可以买多少套?

在解答时遇到结果不是整数的问题。

解设可以买x套。

72×x=20×84

X=

得到的书的本书不是整数,而是210/9,这样提出问题的学生不知道如何做下去了。

这时我发现很多学生已经做完了,我就将这种情况先展示给学生,如何帮助学生解决这个问题呢?

王钧辉同学说:我是用算术法求的,余下的3元钱就不用买了。我对他说,这是公款买书,你无形中贪污公款了。学生们都笑了起来。

谁能解决这个问题呢?

方法一:王晨鑫同学说,老师我是这样提出的问题:

光明小学要用一笔钱买书,如果买《中国古典名著》可买40套书,如果买《少儿百科全书》可以买多少套?

这位同学将《中国古典名著》的钱数扩大了两倍,那么得到的《少儿百科全书》的套数也会增加两倍。这样得出的本数是整数。可行。

方法二:周梓岩同学这样提问题:光明小学要用一笔钱买书,如果买《上下五千年》可买40套书,如果买《中国古典名著》可以买多少套?

这位学生巧妙的把原来题目中的问题和结论调换了。想的好!

方法三:谢卓艺同学是这样提问的:光明小学要用一笔钱买书,如果买《中国古典名著》可买21套书,如果买《上下五千年》可以买多少套?

这位同学是发现21是84和42的因数。所以买21套得出的结论应该是整数。

方法四:更精彩的是常滢滢同学,她是这样提出的问题:光明小学要用一笔钱买书,如果买《中国古典名著》可买72套书,如果买《少儿百科全书》可以买多少套?

把价钱和数量统一的结合起来,说明这名学生在提出问题之前进行了思考。

通过展示这几位同学提出的问题,大部分学生也在思考自己提出的问题。我大力表扬了这几位同学以及和他们提出类似问题的同学。

自己提问题,这是强化学生的问题意识,提高解决问题的能力,是培养学生创新能力的重要途径。为什么有的学生在做解决问题的时候出现了自己提出的问题自己解决不了的情况?这是学生缺乏问题意识。平常在课堂教学中,我们采用提问让学生思考、回答问题的办法,这虽是一种启发学生思考问题、发展学生思维的方法,但有时忽视了学生的主观能动性,把学生当做知识获得过程中的被动者,让学生按照教师的思维过程进行学习。

我们现在是五年级的学生,应该有这样的问题意识,我们提出什么样的问题?解决这个问题需要用到哪些知识?可能会出现哪些情况,这些都需要再提问题的时候加以思考。先思考,再动笔。为此,课堂教学不仅要使学生学会“答”,更要学会“问”。因为没有问题,就没有创新。