这样设计效果会更好

今天,我们学的是方向与位置的窗1(五上数学第一节课),在本节课中,主要让学生掌握什么是列,什么是行?用什么表示物体的位置,怎样用数对表示物体的位置?能在图中正确地表示(找出)一个物体的具体位置。本节课的内容较容易,学生通过自主探索,完全能够掌握,所以,我决定发挥学生的主体作用,让学生自主探究来获取新知,本节课的教学流程如下:

第一环节:

为了让学生较好地掌握本节课的内容,我先给学生做了认知上的铺垫,我给学生讲述了这样一个问题。

我说:“假如你只知道我是昆吾小学的一位老师,你来学校找我,好找吗?”

(学生疑惑的摇摇头。)

我接着说:“如果我告诉你,我在昆吾小学办公楼三楼,这与刚才相比,是否较容易些?”

(学生若有所悟地点点头,脸上露出了笑容,我知道这时孩子才明白了是怎么回事,)

我继续问:“如果我告诉你,我在昆吾小学办公楼三楼五数办公室,你找的时候会怎样?”

学生说:“一下就能找到你”。

我说:“是的,我说的是位置越是具体,你是否越容易找。”

学生点头回答,齐说:“是的。”

第二环节:

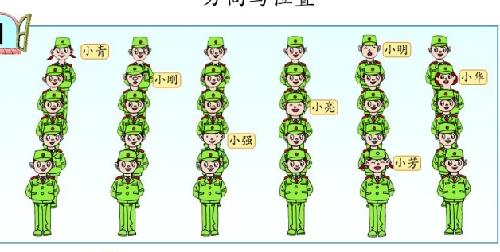

1、看信息窗一的主题图:

我问:“大家怎样才能较快地找到方队中的某一名学生呢?

学生在下面议论纷纷,各说各的。

我没有表态,而是让学生阅读浅粉色长方形中的两句话(确定位置时,竖排叫做列,横排叫做行。确定第几列一般从左往右数,确定第几行一般从前往后数。)

通过阅读让学生知道什么是列,什么是行?怎样确定列和行?

2、结合自己,让学生亲身体会“列”和“行”。

师:第一列的学生请起立。

生:这时只见左边第1竖排的学生有几个马上站起来,有个别学生东张西望,站与不站犹豫不决。最后还是站了起来。

师:谁来说说,某某学生为什么要站起来。

生:有一个聪明的孩子说,从左边数,第1竖排叫做第1列。

师:第四列的学生请起立。

生:学生站的速度及正确率比第一次明显的进步。

师:第六列的学生请起立。

生:这次学生站的又快又整确。

接着,师:第一行的学生请起立,(稍等)第5行的学生请起立。

学生都站对了。

师:你数清你是第几列,第几行。

师:第3列第4行的学生请起立,第6列第2行的学生请起立。

学生站的都正确。

师:请大家思考一个问题,我刚才叙述位置时,先叙述了什么?又叙述了什么?

生:先说了列,又说了行。

师:怎样既准确又简明地表示出小强的位置?

接着,我让学生自学课本第3页上边浅粉色长方形中的两句话。让学生明白怎样表示一个物体的位置,怎样用数对表示一个物体的位置。

第三环节:

反馈应用:

1、师:自己的位置用数对怎样表示?同桌互相说说。

2、课本自主练习

第1—3题,学生独立完成,集体订正。通过学生的回答,我发现没有出错的。

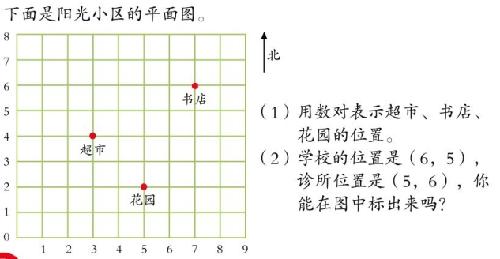

第1题:

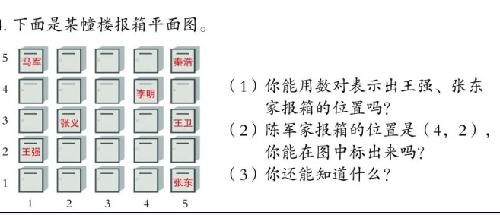

第2题:

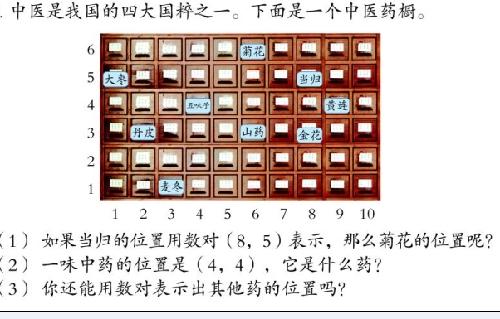

第3题:

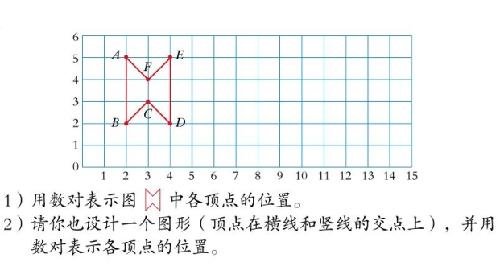

第4题,有个别学生因没看清题,漏看了字母。

整体情况:

从本节课的教学效果来看,98%的学生掌握了本节课的知识点,个别学生的出错是因为没认真读题,审题的原因造成的。

体会:我们当老师的通病是恐怕孩子学不会,课堂上苦口婆心地讲解,不厌其烦的重复着,反映快的孩子早就掌握了,会有不耐烦的情绪,反映慢的学生总是感觉老师会做再次讲解,待会听也没关系。所以出现了课堂上学生注意力不集中,造成参与课堂的能动性较差,学习的效果不理想。不妨我们给课堂换一种方式,学生自己能学会的老师不讲,同桌合作能弄明白的老师不讲,通过学生交流,发挥集体的力量,大家能理解的老师不讲。这样把课堂真正的还给了学生,学生亲自参与了新知的形成过程,通过‘不懂---疑惑--争论--清晰--理解--会用’这样一个循序渐进的过程,学生记忆才会深刻,掌握的新知才会完整。

“研教材,驾驭教材是教师永远的基本功。深入其境方知教材别有洞天,品尝其味方知教材魅力无限,让我们一路钻研,一路探索,一路同行,一路成长。”所以说这样的设计效果会更好。