| 商家名称 | 信用等级 | 购买信息 | 订购本书 |

|

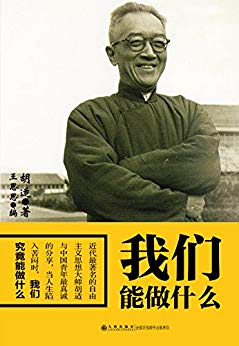

我们能做什么 (胡适文学系列) |  |

|

|

我们能做什么 (胡适文学系列) |  |

网友对我们能做什么 (胡适文学系列)的评论

民国气韵,高山仰止。当我们回望那个年代的那个群体的时候,一张张有趣有骨有料的面孔总会在意料之中迎头撞上来。孙传芳登门拜访马一浮,马大师脖子一拧:“告诉他,人在家,就是不见。”刘文典更是牛哄哄,不但不买蒋介石的帐,还指着老蒋的鼻子骂:“你就是个军阀!”老蒋火得扇他耳光,他冲上去就踢了老蒋的肚子。就这些别扭脑袋,个个学富五车。尚不论被称作“公子的公子,教授之教授”的“三百年乃得一见的史学大师”陈寅恪。在这些传奇人物中,胡适是第一位提倡白话文、新诗的学者,但也是争议最大的一位。就我所知,他的政治立场和家庭生活总被人们作为谈资。

但是,当我认真读过他的这本杂文集《我们能做什么》的时候,不禁喟叹:大师不妄!之前读过的那个时期的白话文,总不免有些夹生,哩哩啦啦掺着些别扭,包括很多新诗都是这样。而胡适先生的文笔,真是清楚明白,文理皆美。通篇看不到文言文和白话文过渡中的摩擦和隔膜。如此看来,也就明白了人家为什么能挺直腰杆倡导白话文,卖什么吆喝什么,自己提倡什么就先做好什么。这一点,当真难能可贵。

更为要紧的,也是读这本书的过程中对胡适先生刮目相看的,是四个字“深入浅出”。现在一提学者、公知,铺天盖地就是理论和术语,就是满腹经纶。似乎不如此不足以彰显“学问”二字。早前看过几本书,满纸学问,仿佛古今中外所有高山大川的索引尽在其中,你不得不佩服对方的学识渊博。但是,忍着头"rest":"痛揣着崇拜看下来,还真就找不到哪句话哪个观点是作者自己的。<br /> 《我们能做什么》收录的三十余篇文章,从“青年人的苦闷”、“非个人主义的新生活”、“我们能做什么”、“我的信仰”概述了一些作者对人生基本问题的论述。细细读来,晓白流畅,看着不温不火,但说理极其严密,逻辑上很难攻破,可以窥见胡先生的心思细密且思维严谨。更为难能可贵的是,行文通畅明白,中学以上的水平读起来绝无问题。谈到《青年人的苦闷》,他说:“我们今日所受的苦痛,都是我们这个民族努力不够的当然结果。我们事事不如人:科学不如人,工业生产不如人,教育不如人,知识水准不如人,社会政治组织不如人;所以我们经过了八年的苦战,大破坏之后,恢复很不容易。”<br /> 胡先生不仅深刻地指出国家贫病的根源,更揪出了胜利后人们耽于欢乐的病因——最大原因都是因为我们前几年太乐观了,大家都梦想“天亮”,都梦想一旦天亮之后就会“天朗气清,惠风和畅”,有好日子过了!<br /> “在胜利的初期,国家的地位忽然抬高了,从一个垂亡的国家一跳就成了世界上第四强国了!大家在那狂喜的心境里,更不肯去想想坐稳那世界第四把交椅是多大困难的事业。天下那有科学落后,工业生产落后,政治经济社会组织事事落后的国家可以坐享世界第四强国的福分!”<br /> 对于青年人的期望,更从社会的需要、与美国的对比中指出路径——“我现在还要把这句话赠送给一切悲观苦闷的青年朋友。社会国家需要你们做最大的努力,所以你们必须先把自己这块材料铸造成有用的东西,方才有资格为社会国家努力。”<br /> “我引巴鲁克先生的演说,要我们知道,美国在这极强盛极光荣的时候,他们远见的领袖还这样力劝全国人民努力工作。“工作是把苦闷变成快乐的炼丹仙人。”我们中国青年不应该想想这句话吗?”<br /> 通篇看下来,水到渠成,没有一丝勉强说教。<br /> 《赠予今年的大学毕业生》与之后的《一个防身药方的三味药》共同开出了人生的药方:问题丹——总得时时寻一两个值得研究的问题;兴趣散——总得发展一点非职业的兴趣;信心汤——你总得有一点信心。<br /> 这些观点放在今时今日,按照现下年轻人所谓励志或者时尚的标准来看,绝不过时,一语中的。深奥的道理,硬是被胡先生讲成了浅显的大白话。只是,这样的白话,无色,有味。<br /> 至于他提到的对新生活的理解即有意思的生活,对问题与主义的理解要“多研究些问题,少谈些主义”,均是确有见识的论断。而最让人印象深刻的是胡先生在《我的信仰》中对于自己家族中几代人的追述、对自己成长道路的回顾,尤其是十七岁嫁与他人做填房,又在二十三岁就做了寡妇的他的母亲的一生,真情实感,动容动心。<br /> 大师的是大师。胸有万顷,娓娓道来,却是云淡风轻,清香一缕。遥想当年真正的学者风范,当如是。<br /> 需要赘述的是,由于本书是后人编撰的合集,选文中的重复确是难免,这一点,不容回避。"

胡适是中国自由主义的先驱、新文化运动的领袖之一,同时也是中国现代史最著名的学者之一,他著述丰富,在文学、哲学、史学、考据学、教育学、伦理学、红学等诸多领域都有深入的研究,而且他的著作和他的绯闻一样闻名于世。但我只在上学期间,应付式的略读过他一些著作,现在都忘了书上讲的什么内容了。

熊培云曾经说过:“错过了胡适,中国错过了100年!”对当下的年轻人来说,错过了胡适,人生就可能多走很多弯路!你可以不读经、不读史、不学国学,但你绝不能不读胡适!对此,我深不以为然。半个世纪前老人的文章,那个动荡年代的“启智之书”,与我们这些当下的年轻人何干?于是,带着探寻的意味翻开这本书。

人到了一定年龄,不自觉就要开始思考人生,回顾人生,特别是敏感如青年人。青年正处于成熟与不成熟的分水岭,他们一面沉湎于读书的乐趣和无忧,一面思考着半只脚终将迈入社会、为工作为生活奔波行走的将来。站在这个十字当口,人很容易就苦闷和迷惘了,甚至失望。

胡适说:“今天无数人的苦闷和悲观,都由于当年期望太奢而努力不够。”虽然语境情景不一样,但道理却是异曲同工的。犹记得当年毕业的时候,想到找工作就头痛。不为别的,因为在上学的时候,总爱做些不切实际的空想幻想,耽误了些许学业,满以为有几分文笔以后就能当大编导,退而求次也能当个小编辑、小作者,胡混两口饭吃。心傲的都快飞天上了。然而事实是,我非但"rest":"当不成大编导,连编辑、作者都与我无关,立在就业的关口上,无情被拒都是常事,吃闭门羹堪比读的书一样多。<br /> 真应了胡适那句:“最大原因都是因为我们前几年太乐观了,大家都梦想‘天亮’,都梦想一旦天亮之后就会‘天朗气清,惠风和畅’,有好日子过了。”<br /> 天有放晴,自然就有天阴的时候。年轻的我生活在父母满怀庇护之下,我是他们的天是他们的地,如珍如宝捧在手中不被欺负不必挨苦,使我一再自大地以为地球都围绕着我来转。可是为什么当时不懂:过分的庇护不但使我自以为是,更丧失了自我,自我的适应和自我的应变,认为一切尽在手中掌握着,万事不怕。然而世界之外,天外还有天。直到现在我的“美梦”终究还是被社会磨平了,也现实了。记得有人说过:你今天过得好不好,取决的不是明天的奋发图强,而是取决于昨天你努力不努力了!<br /> 请不要让未来的你,讨厌现在的自己。<br /> 只是,人生在世,究竟是为什么的?为自己努力真的就足够了吗?<br /> 诚如胡适指出:<br /> 第一,要自己能挣饭吃。<br /> 第二,不可抢别人的饭吃。<br /> 第三,要能想出法子来,开出生路来,叫别人有挣饭吃的机会。<br /> 第一点是比较容易做到的,只要多努力一把多付出一点,相信很多时候生活是不会辜负有心人的。而现在社会处处宣扬着“双赢”、“共赢”的理念,老一套的独大独裁已经逐渐退出历史舞台,一个企业尚且如此,更何况人性之美本就应该就如此,所以第二点还是比较容易做到的。<br /> 然而难就难在第三点上。世间有一种爱叫帮助,但也有一种爱却叫施舍。俗语讲:“赠人玫瑰,手有余香。”世人只道这玫瑰的香气,但却忘了它身上刺人的荆棘,有时送了未必得到的一定是夸赞。所以“赠予”需要讲究方式,送人的时候别忘了把刺剥光。同样的,“开出生路来,叫别人有挣饭吃的机会”,有一种馈赠叫“施舍”,也有一种馈赠叫“授人以鱼”,你会选择哪一种“赠予方式”呢?<br /> 今天才发现胡适的书特有意思,如果再问:时下我们能做点什么?我会毫不犹豫地说:回头读读胡适的这本书吧!他教你的不仅是思想,还有境界、教你的不仅是生活经验,还有很多很多人生感悟!你终将懂得,懂得生活的意义、人生的意义。"

胡先生说,“一个人应该有他的职业,又应该有他的非职业的玩意儿。不是为了吃饭而是心里喜欢做的,用闲暇时间做的,这种非职业的玩意儿,可以使他的生活更有趣,更快乐,更有意思,有时候,一个人的业务活动也许比他的职业更重要。”

看胡先生的这本书,我一直在问,我能做什么,我又该做些什么,我的兴趣爱好在哪里,我目前的工作是不是足够养活自己。平常喜欢的是不是会一直喜欢下去。胡先生在书里提到很重要的几点,除了你自身的养活自己的工作以为,你还必须要有自己的兴趣,要时刻带着问题去生活去学习,要独立的生活和思考,要快乐的工作。

那就说说胡先生想要表达的几个重点。

工作以外,我的兴趣是否能够支撑我的生活,对于一个工作稳定工资稳定但不高的人来说,时常想要寻求一份保证兴趣又保证收入的爱好,目前,我正在努力的尝试去做一些有偿无偿的兴趣,有偿无偿,最重要的还是,保有心底心底的那份喜欢和感动。

带着问题去学习。我问自己,看书是为了什么,写字是为了什么,我的生存又是为了什么,我能给自己给别人带来什么,看书是为了更多的了解这个世界,也是自己和自己相处的一种方式,这种方式让我感到自在轻松喜悦。写字,有时候会是一种感情的抒发,有时候又会变成一种情绪的蔓延。我写出来的东西,得到了外界的传播,别人家肯定或者否定,是不是"rest":"会影响到一个人,下笔变的开始谨慎。我的生存,是早在二十几年前就注定好了,来到这个世界,并非偶然,我想给自己带来突破,给家人带来快乐安稳,给陌生人希望是温暖。<br /> <br /> 这是看完这本的书所想到的很多事情和问题。<br /> <br /> 胡先生《我们能做什么》虽然是说到早期青年人的苦恼,早期国内和国外的现状和见闻,但拿到今天来说,他们的苦恼,何尝不是我们现在的苦恼。<br /> 这本书,虽然说的都是早期关于国情的文章,但是就现在的情况而言,有些道理即使是现在依然很适用,有种说到点子上的感觉,能一刀切到核心的问题。看这本书一直在思考,也一直在给自己提问题。<br /> <br /> 胡先生在书中提到:<br /> 一、要自己能挣钱吃饭。<br /> 二、不可以抢别人的饭吃。<br /> 三、要能自己想出法子来,开出生路来,叫别人有挣饭吃的机会。<br /> <br /> 我很赞同胡先生的第一句话,这也是胡先生在说里面说的独立,一个人要独立。第二句第三句,放在现在这个社会来说,可以说是大爱了,只是目前,少有人能来做到这两点了,观胡先生处的时期和现在早已不相同,怎么样才是不和别人抢饭,叫别人有挣饭钱吃的能力,我想,最关键的还是第一点,让自己有能力,让自己有别人抢不走的能力和知识。<br /> 这样,不管别人努力,我们要扩充自己的本事和能力,即使被别人打倒,还可以再爬起来。<br /> <br /> 胡先生在这本书里面说到了很多很深刻的道理,从正面去理解,你可以把他想成是说一个国家,一个国家需要什么样的青年,需要什么样的管理人才,需要什么样的制度,需要怎样的一种氛围来引导大家更好的把国家变得富强而繁荣。<br /> 从侧面你可以理解他是再说,现在的青年,需要怎么样一种心态,怎样一种学习氛围,怎样的一种精神。<br /> <br /> 胡先生在书里说了很多,个人以为,这本书,给自己带来了很多不一样的想法,思考了很多从前并不在意也未深觉的想法。<br /> 我想,一本书,不是片刻的流行,而是,多年之后,他的思想,仍需要学习,仍需要被关注。"

别再错过胡适

文/龙眠

高中时代读过一本讲五四“三圣”的书,是我对胡适发生了兴趣的起点。无可奈何,他在大陆被定义成资产阶级买办(或反动)文人,在中学教科书里几乎无其文章的踪迹。搜遍学校图书馆,只得《尝试集》与后人编选胡适散文一部。怎么说呢,阅读胡适的开头非常不好。

读过《尝试集》的朋友都知道,胡适在新诗的成绩上实在糟糕,读来和唐朝张打油同志的作品无异,以至于成仿吾当时不惜冒天下之大不韪,在《诗之防御战》中把这位新文化运动领袖的诗作大骂一通,说胡诗不过“三家村里唱的猜谜歌”。当然这部诗集在文学史上意义重大,其贵在尝试,具有开先河之功,在此不赘述。

再说那本散文选。让我久久难忘的是编辑导言,先言胡适的贡献不在散文创作,而是新文学的开创与奠基,然后开门见山直言胡适散文之弊,读来如饮白开水,(也有人说这是胡文特点“晓畅明白”)只有悼念亡友,记述母亲几篇可观。如此导言真的倒胃口(也可见编辑的诚实),顿失阅读的兴趣,最终只翻了几篇导言中推崇的文章(可知我当时多么易为外界左右)。特别印象深刻的一点,有两篇文章的内容几乎相似——胡适给大学毕业生“开药方”。当年觉着大人物也不过尔尔,也有词穷只能重复自己的时候。总之胡适给我的文学印象打了折扣。

手头新书《我们能做什么》也选了类似的两篇文章(《"rest":"赠与今年的大学毕业生》(1932)和《一个防身药方的三味药》(1960)),今时今日读到,十多年前的阅读往事渐渐浮现,感慨万千。现在来看胡适的三味药——总得时时寻一两个值得研究的问题;总得多发展一点非职业的兴趣总;得有一点信心——仍不失时代的意义。但对于选两篇内容高度相似的文章这一点,还是令我不满意。<br /> <br /> 后来读到大学,我才有机会接触到许多胡适的作品,其实他最精彩的文章都集中在政论时评方面。胡适终身办报办刊,运用舆论介入政治生活,阐发其对时事独到的见解,深具启迪民智之功。当然知识分子自由论政只能发生在言论自由的社会,而目前大一统的威权时代根本听不到智识阶层的独立评论的声音,当局也不准许有不和谐的“杂音”出现,因此现在读一读胡适的时政评论仍不过时。<br /> <br /> 这本《我们能做什么》所取文章多为胡氏的时评和演讲,从中不难看出胡作为一名自由主义知识分子的立场。比如他为文力倡范文正的话“宁鸣而死,不默而生”,表明言论的自由和诤谏的自由为中国传统士人的天然道义和固有使命,义不容辞。胡适先生说“从国家与政府的立场看,言论的自由可以鼓励人人肯说:‘忧于未形,恐于未炽’的正论危言,来替代小人们天天歌功颂德、鼓吹升平的滥调。”在当时国民党党政军三位一体的年代,面对严苛的新闻审查制度,不啻一声沉重的呐喊。<br /> <br /> 此书的编选特色是胡适为青年人谋划道路,真诚地分享与指点。譬如《青年人的苦闷》一文,其时正值国共内战胶着,民不聊生,一位青年去信胡适,提出的问题不可谓不急迫。但我们看到胡适只说要每个人努力的工作去完成自己的使命,便是为国家出力,这反映了胡适的政治思想,“他一贯提倡民主自由生活,赞成一点一滴的创进,却不主张采取过激的手段”。(李敖《胡适评传》)又极能体现胡适毕生服膺的“实验主义”,我们在书中的其他文章中也多有所见。再如《问题与主义》中“多研究些问题,少谈些主义”,是人所共知的胡适名言,甚至晚年胡适著文推荐《克难苦学记》,他的目的仍是倡导动手实干的精神,希望每个年轻人做好自己的分内事,不要空谈,“手脑并用的实地苦干”,方能为国家的建设和发展贡献力量。<br /> <br /> 熊培云曾说,“错过了胡适,中国错过了100年!” 那么,请别再错过胡适!"

喜欢我们能做什么 (胡适文学系列)请与您的朋友分享,由于版权原因,读书人网不提供图书下载服务