| 商家名称 | 信用等级 | 购买信息 | 订购本书 |

|

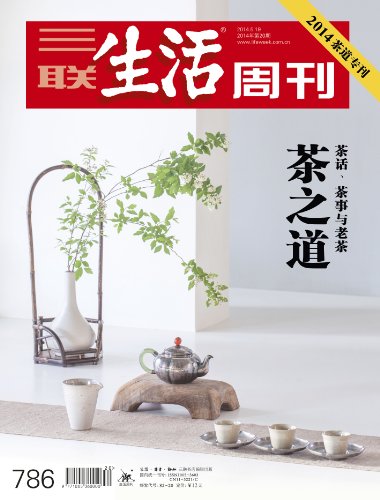

三联生活周刊?茶之道( 2014年第20期) |  |

|

|

三联生活周刊?茶之道( 2014年第20期) |  |

网友对三联生活周刊?茶之道( 2014年第20期)的评论

去年那本主要是介绍的日本的茶道,这本讲了茶具还有一些台湾的茶人

我是用kindle电子书阅读器下载阅读的。这本杂志在kindle上的显示效果、阅读体验非常好,kindle的黑白墨水屏,让我读起来很舒服,阅读体验比纸书还要好。

这本杂志的内容也很不错,从开篇的各国新闻,到时评杂谈,再到封面主题“茶之道”,知识量非常多,可见该本杂志的记者、编辑们是花了很多心血去写文章的。

向喜欢茶道的朋友们推荐

这是我最喜欢的一期杂志。我最喜欢的杂志中最喜欢的一篇文章即是听詹勋华说茶。 把老茶喝活了的人。 巧合的是看完这篇文章,有朋友请我喝茶,我第一次像吃干脆面一样吃了茶叶,怎么会有那么好吃的茶叶呢, 酥脆,香味盘旋舌尖,突然间我又懂了那文章一层,谢谢你的用心,谢谢你们的用心,谢谢这世界还有一群人在如此用心地生活。我感觉有意思极了。。。。

一直很喜欢这本杂志,每次都是在机场买

比2013版的差不少。不是对2013版的深化,没啥主题,鸡零狗碎的一个大杂烩。

拿电影打个比方,如果2013版是魔戒.护戒同盟,读者期待2014版应该是双塔奇兵,结果搞成了魔戒拍摄花絮。

三联的专辑向来做得有一套,无论是茶还是年货或是海外名校,都是专业而有阅读性的。很喜欢作者的文字,也喜欢三联做杂志的态度。

讲有关茶的一本书,不过,要真的有兴趣才买呀,买回来一看,觉得有些无聊加看不懂,或许是我本人对此了解不深!~质量不错。

内容不错,有关茶文化,有助于一些关于茶的了解。但是!!!!送过来的封面折了啊啊啊啊啊!!因为这一点,不开心!!

内容不错,后面几篇有广告之嫌,编辑没可能是所有行业的内行,有时难免传播一些吹嘘的东西,对不编辑们?

13年有过一本“茶之道”,又买14年这本,是受朋友的推荐,还不错,茶余看看。。。

喜欢三联生活周刊?茶之道( 2014年第20期)请与您的朋友分享,由于版权原因,读书人网不提供图书下载服务