| 商家名称 | 信用等级 | 购买信息 | 订购本书 |

|

等待(获得美国国家图书奖、福克纳小说奖) |  |

|

|

等待(获得美国国家图书奖、福克纳小说奖) |  |

网友对等待(获得美国国家图书奖、福克纳小说奖)的评论

首先要说的是,这本书能在大陆再次出版就已经很不错了,这本身就是一种时代的进步,而哈金笔下的小说写得真诚、踏实,不浮华不做作,就这一点上,国内的作家很少能做到,更不要说满世界的“青春文学小清新”什么的了......

本人买的是台版时报文化最新出的十五周年纪念版,至于删节问题,因为没有看过新出的大陆版还不好说,但从页数上来看台版的十五周年纪念版(360页),新版本的大陆版(333页),只是台版在最后有两位其他人士的分析点评,所以这次的删节动作应该不会太大,可能在个别词语的用法上稍显不同(这个大家都懂)。

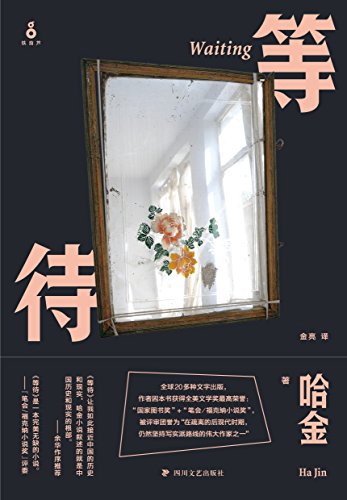

最后要说的是,这次新版的封面做得太令人失望了,可以说是驴头不对马嘴,看到这本书的人都知道这个故事其实是个悲剧,是孔林、吴曼娜、还有淑玉以及与他们有过相似经历的人的共同悲剧,也是过去这个时代的烙印和伤痕。

记得有篇采访哈金的文章里,采访者就问哈金,怎么看待国内某些人对自己使用中国题材来故意讨好老外的这种做法,哈金就说了,他们之所以这样说只是为自己的平庸开脱。大家要记住“平庸”这两个字,这既是对中国文学现状的描述,也是对我们这个精神迷乱和物欲横流的社会的一种讽刺和总结。

《等待》这次能出完整的简体字新版,真是让人兴奋不已的事情。

从第一次读到这部小说至今,正好是十年。这十年里,一直跟身边的朋友推荐这本书,买了近二十本旧版送人,自己也看了有六遍以上。今天再读到这本书的新版,仍然觉得心里很激动。对这本书的喜爱,这种感觉,十年里没有改变过。

《等待》是哈金的代表作和成名作,也是他在全世界版本最多的作品,被翻译成二十多种文字。金亮的译文非常棒,非常到位,没有一点翻译腔,因此得到作者的高度认同。很多朋友说看不出这部小说是译作。新版有金亮的《译后记》,金亮说:“翻译《等待》使我认识到世界上还有像哈金这样的作家。对他来说,作品好像不是写出来的,而是“磨”出来的……他是那种“笨”作家,使的是“拙”劲,用的是水磨功。《等待》写了四年,写的时候他自己也不知道能否发表。为了寻找一个准确的动词,他可以琢磨好几天。一本十几万字的长篇小说,每页稿纸他竟能修改上百遍!……在这个人人追求一夕成名(quick fame)和立时兑现(quick money)的年代,哈金这样的作家可算是稀有物种了。”

这段评价真的很到位。

很喜欢新版的封面,这个镜子很有时代感。

漫长的等待,让映照你容颜的镜子也开始有了岁月的痕迹。镜犹如此,人何以堪。镜子里的人已失去了生命中最美好的那段时光,她甚至不再愿意那么频繁地揽镜自照,不愿意那么经常地看到自己的脸"rest":"。<br />长夜漫漫,青春易老,日复一日,年复一年,她等待的人一直没有推开那扇门,他只是在门外徘徊,不愿离去。最初的那些甜蜜和期望,曾经那么强烈的爱,抽丝般一点点一点点地从心里剥落。<br />镜子里的一切恍如昨日,遥不可及的昨日。<br />《等待》是一个期待滴水穿石的故事。书里的人相信等待,相信只要熬一定会熬出来,相信好饭不怕晚。但生也有涯,最美好的青春年华,在整整十八年的等待中消耗殆尽。熬到头,熬到了结果,但这个结果却让人大失所望。回过头来看,这十八年看来给人更多的是打造另一副牢固的枷锁,而不是解脱。孔林在苦等十八年,在这十八年里,他深爱的女人近在迟尺,却触不可及。他用十八年的时间和耐心,慢慢击碎了自己过去的世界,建立起新的家庭,和心爱的女人名正言顺地生活在一起,也有了他们的孩子,但他的内心却陷入从未有过的空虚和绝望。<br />《等待》的结尾是开放式的。孔林苦熬了十八年,却在新的婚姻里没有得到幸福,落魄地回到前妻那里,发现自己竭力想摆脱的生活,其实是自己依赖已久,早已无法摆脱的。他又一次面临推翻自己过去的困境。<br />就像陷入囹圄中太久的囚徒,被禁锢得失去了适应新生活的生命力。垂老时给他自由,无异于把他抛进一个新的牢笼。<br />他以为他等来的是身心的释放与解脱,但不过是换上一副新的枷锁。<br />《等待》里有一种很现实的虚空感,这种感觉不仅仅在书里才有,不仅仅在苦恋的情人之间才有。<br />哈金受19世纪俄罗斯文学的影响很深,尤其是受契诃夫的影响很深。他的作品一点也不“现代”,看不出什么技巧。用余华的话来说,这是一种推土机式的写作,碾压式的,非常扎实,非常老派的写作方式。其实这是更高的技巧,渐近自然,不落痕迹。<br />十八年的等待恍如一梦。有意思的是,这部小说,哈金当时写的时候,根本不知道能否发表或出版。当时他在美国处境困顿,近于潦倒,必须拼命工作和忍耐才能扛过去。《等待》写了四年,反复修改过五十遍,一直改到他自己都快要崩溃。这本书正是他在反复的酝酿、创作和等待中,一点点打磨出来的,其实是滴水穿石的成果。"

人类有一种通病,即得不到的永远是最好的,正如男主人公那样,这十八年的苦恋和等待到头来换来的是身心俱疲,我没看错的话可能还有些后悔或者更多。反而是失去了的曾经拥有的最简单的幸福,在失去之后珍贵起来。那样无爱的、奉命的婚姻不只存在于那个时代。今天,还多了一层物质的诱惑,且人们在选择婚姻之时这个指标的权重越来越大,大过爱。我不认为这是对一个时代的批判,只把它当作对人性的剖析。

爱,似乎是人类永恒的主题,父母子女之爱、夫妻情侣之爱、兄弟姐妹之爱,或者非常要好的朋友之间也可以从友情升华到友爱。但是,有血缘关系的爱是天经地义的、无法割裂的,而无血缘关系的爱是需要小心翼翼地维护和经营的。女人通常像只牡蛎,外売很硬内心柔软甚至敏感,需要男人的爱和关心才能幸福,可惜有很多男人不知道。他们以为只要努力工作、赚钱养家就够了,其实在生活已有保障的情况下,女人更需要的是陪伴和爱。再延伸一点来看,应该是人人都需要爱才能幸福。但愿人人都能懂得,都能珍惜眼前人,安心于柴米油盐和糟糠老妻。

一本几近完美的书。它的完美在于:1.作者哈金的小说创作。人物简单,情节也不复杂,却写出了那个时代的切肤之痛,画出了这一民族的疮与疤。读的时候,几次联想到《呼兰河传》。2.译者金亮的译文,流畅自然不着痕迹。3.装帧设计,印刷排版,几乎无可挑剔。本想慢慢悠悠,花上一个星期时间去读。没想到跟余华一样,翻了一个开头,就忍不住一口气读完了。

这部小说没有任何华丽的辞藻,故事的推进也是平铺直叙,但故事里的人物命运又是动人的。说不上哪里好,但像序言里说的,能让你一口气读完。

哈金的小说读起来快而爽,内容丰富 不拖沓,故事背景也很真实,实在想不到作为一个华人可以具备如此文学功底。译者的水平也值得称赞

喜欢等待(获得美国国家图书奖、福克纳小说奖)请与您的朋友分享,由于版权原因,读书人网不提供图书下载服务