| 商家名称 | 信用等级 | 购买信息 | 订购本书 |

|

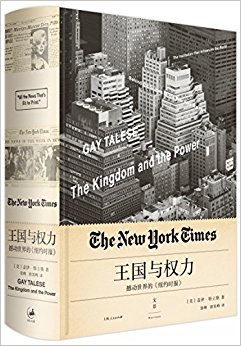

王国与权力:震撼世界的纽约时报 |  |

|

|

王国与权力:震撼世界的纽约时报 |  |

网友对王国与权力:震撼世界的纽约时报的评论

本书的译文实在不敢恭维。语法错误、事实错误不一而足。虽然翻译是一项艰苦的工作,但如此的译文质量和编校水平严重影响阅读体验,也与上海人民出版社的应有的水平和形象严重不符。

1. 第一页第一段

“大多数记者都不安分,都是喜欢偷看下流场面的人,吹毛求疵,在各种人身上各个地方寻找瑕疵。”

点评:此句不太符合语法,建议把 “都是喜欢偷看下流场面的人” 改为 “都喜欢偷看下流场面”。再说了,记者喜欢偷看 “下流场面”,不合事实和情理,这样的翻译肯定有问题。

2. 第二页顺数第12、13行

“有时一个记者会错误地假定,正是他的魅力,而不是他的职业,才得到了这样的特权”。

点评:此句应在 “假定” 后用冒号,在 “才” 后面加上 “使他”。

3. 第171页倒数第2行

“缺乏清晰,有点猜测,报道凌乱”。

点评:“缺乏” 应改为 “不够”。因为 “清晰” 是形容词,“缺乏” 是动词,两者搭配不当。应用副词 “不够” 或其他类似词语修饰。

4. 第192页脚注部分

William Tecumseh Sherman 应为美国内战中的北方将领,译文误为 “南方” 将领。

5. 第194页顺数第7行

“特"rest":"纳·卡特利奇的外祖父詹姆斯·卡特里奇” 中詹姆斯·卡特里奇应为 “詹姆斯·特纳”。<br /><br />6. 第229页倒数第10行<br />“疯狂的思索” 的原文 “crazy speculation” 应翻译为 “疯狂的投机”<br /><br />本书的译者自称从译近20年,而且自豪地宣称在举世闻名的哈佛大学进修过,并且上海人民出版社看起来也不像是粗制滥造的小社。<br /><br />难道你们的智商、水准和良知都拿去喂狗了么?!<br /><br />或者你们就是要骗钱、骗人、侮辱读者的智商么?!"

关于新闻的教科书,其实我一直也在重返一本经典的著作,前《纽约时报》记者,普利策奖获得者盖?特立斯的《王国与权力》。如果说这本著作仅仅是一个关于《纽约时报》的历史的话,那么未免将这本经典过于简单化,我认为它根本就是一本关于新闻、关于媒体、关于新闻与权力、社会等等的心灵百科全书。

长达560多页的书一直都在絮絮叨叨地讲《纽约时报》从19世纪中期被奥克斯家族购买之后,出版人家族、总编以及一些重要的记者编辑之间的斗争。故事延伸到其初版的1960年代,然而格局无非如此。

在新闻职业之外的人看起来,特立斯可能多少有点大惊小怪。这个惊心动魄的故事所叙述的,不过是奥克斯-苏尔兹伯格家族如何去平衡报社的重要编辑之间的关系,以及报社的潜在总编、各个版块的编辑之间如何彼此倾轧、勾心斗角以取得对报社的控制权的大大小小的事件。

相对于一个国家的政治斗争而言,《纽约时报》的故事中,没有血腥、没有屠杀,也没有众多明星的八卦绯闻。为了一个版块的主编位置,为了一个报纸的新闻控制权如此殚精竭虑,是否有点小题大做?

但是对于《纽约时报》的出版人家族以及报社里的编辑们而言,一个报纸版块的控制权却是一件生死攸关的重大事件。这个事件所涉及的不仅仅是一个编辑的个人荣辱成败,乃是公众利益的维护落于谁手的斗争。

长久以来,在《纽约时报》内部,对新闻与社会之间的关系存在着两种具有重大"rest":"分歧的观念:一种观念认为,新闻乃是行使公众监督权的重要工具,报社应该利用这样的一种公器,去质问和揭露政权,从而取得社会普遍公义的实现。也就是说,新闻乃是实现社会理想的一种工具。另外一种观点认为,新闻不过是对纷繁的社会现实的一种记录,它的目标不过是向公众提供它的专业记者编辑所探索到的、了解到的真实,从而还给公众一个真相而已。至于对社会正义的判断,权力并不在于新闻手中,而乃是社会自己的责任。换句话说,新闻不过就是一种特殊的职业而已。<br />如此一来,对于版面的控制,就成为了如何处理新闻与社会之间关系的重大议题。双方剑拔弩张,想要把对方赶出编辑室,而出版人家族则艰难困苦、小心翼翼地在其间寻求一个动态的平衡。<br />所以,《纽约时报》的标语“一切适合刊登的新闻”,事实上成为了一个具有多种歧义的文本。一个解释是:不惧强权,不求闻达,不问富贵,也要暴露真相,实现人世间的公义;另外一个解释是,对于社会与世界,所见即所得,还民众一个真实无差的世界。60年代与李普曼齐名的记者詹姆斯•雷斯顿(James Reston)曾经提出在《纽约时报》著名的论断“不撼船”(Don’t Rock the Boat),意思是不搅动社会的不安与混乱,也就是对于新闻应当谨守自我权力边界的一个规则。<br />《王国与权力》出版之后,的确成为美国媒体运作和伦理的一本经典教科书,任何一个行业内的人,都比照阅读,来确立和寻找自己在新闻行业中的伦理家园。之后再版多次,长销不衰。<br />在我看来,新闻权力边界的提出,确实是一个事关整个行业生死存亡的重大议题。公众赋予了新闻所谓“第四权”的概念,然则,这个权力建设的基础与立法、行政和司法的三权并不相同,它并不是由政权所保证的强制权,而毋宁是完全名誉上的民间权力。<br />既然是一种非政权形式的民间权力,其实质就并不在于与真实的权力发生任何的关系,事实上,第四权的界定就已经明确了其必然与前面三种隶属政权的权力保持一定的距离。<br />长久以来,新闻媒体,也包括《王国与权力》的主角《纽约时报》,便一直在寻求与前三种权力所抗衡的力量。一种方法乃是绑架民众,以轰动性新闻、巨量的发行和影响力吸引最广泛的读者,在赢得商业利益的同时要挟政权,获得法外的特别权力,也就是话语权;另外一种模式,是以高道德标杆,正义的化身,公义的使者,从而使政权权力在其道德压力之下屈服,从而形成社会审判权。<br />我们现在于是便了解默多克错在哪里。他试图通过绑架公众的形式,来获得对于政权的影响乃至左右其权力。他在《世界新闻报》、《纽约邮报》和福克斯电视台的所作所为如出一辙。窃听门事件,无非对新闻权力无限度追求的一种惯用伎俩。擦枪走火,反而成了公众的众矢之的。<br />然而,公众似乎对于后一种权力追求有着天然的同情。“铁肩担道义,妙笔著文章”乃是公众心目中的理想记者。他们不仅仅是社会真相的记录者,而且是社会公义的执行者,是对不义政权抗争的代言者。然而,我却要问道:是什么赋予了这些记者充足的专业知识、职业的技术手段与公正的判断能力,来进行对社会、对政权、对权力的审判?当我们承认所有其它权力的执行必须经过适当与公平的程序的时候,对社会的新闻审判于是便不需要程序了?<br />我一直认为,那些以为可以通过新闻来改造社会或者审判政权的新闻从业者,其危害性,并不低于默多克这些挟持了公众的新闻规则破坏者。他们都一样,僭越了第四权的权力边界,试图在政权之外制造出一种新的事实权力。<br />在西方世界中,公众对于权力的制衡有一套精巧的平衡制度。权力有分立,民间有组织,公民有自由。这才是构成社会平衡的系统。依赖新闻和媒体的权力,与依赖任何其它权力一样,都是靠不住的。<br />所以我要揭晓我的答案:在提醒政客或者拍摄照片之间,我会选择拍摄照片,就像那个日本记者所做的选择。作为一个职业新闻人,我对于社会的责任乃是记录,而不是参与。如果我喊出来了,我便选择了放弃自己的职责。你可以认为我冷血,但是当我在一个这样的职业身份中,冷血乃是对职业的恪守。<br />在这个举世汹汹声讨默多克和新闻集团的时候,新闻人必须重返《王国与权力》,从中去寻找自我的伦理定位,也从中去寻找作为一个新闻人的权力边界。"

对劣质翻译进行彻底无情的鞭笞!!!!

很喜欢的书!!虽然还没看,看整体包装很满意

喜欢王国与权力:震撼世界的纽约时报请与您的朋友分享,由于版权原因,读书人网不提供图书下载服务