| 商家名称 | 信用等级 | 购买信息 | 订购本书 |

|

这个世界会好吗?:梁漱溟晚年口述(增订本) |  |

|

|

这个世界会好吗?:梁漱溟晚年口述(增订本) |  |

网友对这个世界会好吗?:梁漱溟晚年口述(增订本)的评论

梁漱溟是一个,直接和毛主席有了政见上的分歧,这是需要勇气的,一个知识分子的良知。还有一个是马寅初先生。再有一个就是不为大多数人所知的顾准同志,他提出了一个在当时石破天惊的理论:社会主义也能搞也该搞商品经济。

那天地间的真气弥漫,是我们民族的脊梁。

这是一本超级经典的好书,以前收藏了一本,但是不幸被朋友“借走”了 :)再买就再也没看到了,看到这本书新版,狂赞一下啊!想了解中国的近现代史,多读读梁漱溟先生是没错的

小满 08.4.11

我一直认为文章体现的是作者的理想,而生活则是文章打了折扣。这也是为什么古代有圣人而今天没有的原因--我们看了他们的文章就以为他们就是那样的人,实际如果孔子、老子活在今天,肯定不会有那么高的地位,我们会发现他们也就是普通人,或者最多高一点点。

梁漱溟说他有比普通人不同的一点点,就是他能在雾中远远的看见孔子和王阳明。我们普通人是看不到的,就像有悟性的人才能看到神迹,凡人看不到一样。我想许多年后,梁漱溟有可能被人叫“梁子”,那时他的地位会比今天高。

这本<这个世界会好吗>是美国学者艾恺对梁的访问录音记录,1980年完成,由于艾恺曾写过梁漱溟传,因此可以说非常有资格做这个访谈,内容涉及广泛而且有深度,从经历到思想无所不包,对于了解梁漱溟本人是非常好的一手资料。就像我前面说到的,文章是作者的理想,而这个访谈则更接近于真实的梁漱溟。

我可以感觉到梁漱溟很愿意接受这个访问,可能他希望将自己的思想传播出去。但在谈话中他又显得很沉稳,不会轻易的说些不恰当的话。举几个有趣的例子:

P97 艾恺:您这一辈子最大的失望,或者遗憾是什么呢?

梁:没有。

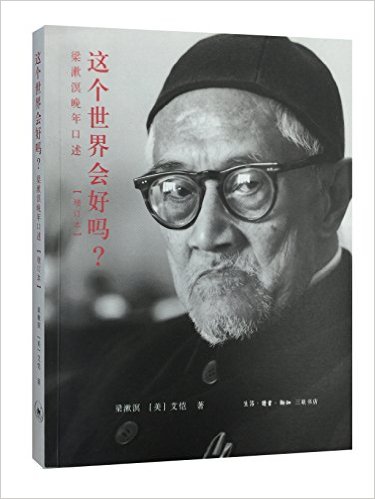

P152 艾恺:那这是怎么影响到您的生活?(指文革"rest":"被批判)<br /> 梁:没有,没有影响。<br /><br /> P335 艾恺:当您的朋友都去世了,可是您还有以前和自尊心,有孙子,您假如是在积水潭(梁早年住过的地方)那边散散步,会想到什么?会想出什么来?<br /> ……… <br /> ………<br /> 梁:也没有什么。………<br /><br /> 类似的问答还有几处,我感到艾恺是希望能得到些不同的答案,但是他失望了。也许是梁漱溟本人有意为之,或者他确实已经超凡脱俗,总之结果还是让艾恺失望了。生活在梁漱溟看来也是没什么的,这应该算是他的告白。<br /><br /> 这本300多页的书完全由谈话组成,在看似随意轻松的话语中,让我们感受到梁漱溟的思想和人生观,勾勒出了一个儒者的轮廓。而当我再次看到封面那张戴着黑框眼镜留着凌乱胡须的照片时,让我印象最深的,是那深遂高傲的目光,如同一位严格的老师,使人不由不生出敬畏之心来。"

梁漱溟,无疑是中国20世纪文化史中的重要人物。

他一生未入大学之门,却成大学之师,未出中国之门,却荟中西之学,加上蔡元培的三顾茅庐以及建国后他对主席的直谏,等等,终于成就了他作为一个文化人的大名。

纵观他的一生,可以说前半段是佛,后半段是儒。民国时期,他学术的重心在佛,无论是开展乡村建设,还是讲授印度哲学,都是在传播着佛家的济世闵人之心。而到了后期,确切说,应该是在抗战胜利之后,他则更像一个儒者。佛,是神,不在三界之内,不在五行之中,因此,也无需经历世事的艰苦与磨难。而儒是人,是不一般的人,所以他要尝试着人间不一般的痛苦与历练,无论是发起民盟,还是创办刊物,都更像是一个儒者在社会中奋力挣扎,寻求救国救民的道路与曙光。

而现在,在这本书中,我感觉他更像一个人,一个老人,没有了佛者的刻意苦行,没有儒者的沉于俗世。而只是用自己的年龄、学识、胸怀在默默地思考、祈祷,既不激进,也不消沉。封面那张充满了倔强的面庞中,是深邃的目光和坚毅的表情,而这正是他饱受中华文化千年滋养,而面对当下中国的困境与出路,深刻思索和坚定守望的真实而生动的写照。这本书,值得一读,但读的不是咨询,不是情感,是境界。

了解一位睿智老人对这个世界的看法还是挺有趣的,梁漱溟认为能拯救这个世界的最后还是儒家思想。其实中国文化的要义就是把人与自然、与社会、与人自身的平衡与和谐作为最终目标。引用书中梁漱溟回答父亲的问话“世界会好吗?”梁漱溟回答:“我相信世界是一天一天往好里去的。”

当时是冲着标题和梁先生买的。我是纳闷,作为一个跨越两个世纪的老人,见证了从袁世凯到改革开放的数十年历史,会对这个问题给出怎样的答案?由于是对录音的逐字整理,文本的可读性有限,但我带着这个问题一直耐着性子读完全书。反正我是有一种被欺骗的感觉,因为从梁先生本人的表述来看,虽然表达了乐观的态度,但并没有充分的、基于事实的论证。我觉得他的乐观来自于他对佛学和儒学的崇尚,以及自身的性格——这对于我等普通人恐怕没有什么借鉴价值。如果说有什么亮点的话,就是这也算半部口述史。历史的细节还是能引发我的兴趣的。

这个世界会好吗?当下有这种思考的人可能不多吧。“这个世界会好吗”,多好的一个书名啊。与其说是梁老先生学识吸引了我,毋宁说是这个书名及封面上老先生的眼神吸引了我。

看到书后,又被书的内容所吸引,而又把“这个世界会好吗”的思虑抛至脑后。在哲人的面前,要有定力是件非常不容易的事。

“口述体”是较为通俗易懂的,没有其他哲学专著的深奥晦涩,而是以梁老的大智慧把一个个小问题娓娓道来。有过太多的思考、太多的经历、太多的磨难,在暮年回首时,虽不是对一生的总结,但却把此生中较的重要的经历、思想都有所述及。这完完全全的“白话体”是我们感悟国学大师的绝佳方式。

因人爱其言,更因言爱其人。一本好书就是我们最好的灵魂之师,也是我们亲近大师的一个途径。

在深邃思想的浸润中,我们也忍不住在想:这个世界会好吗?

喜欢这个世界会好吗?:梁漱溟晚年口述(增订本)请与您的朋友分享,由于版权原因,读书人网不提供图书下载服务