| 商家名称 | 信用等级 | 购买信息 | 订购本书 |

|

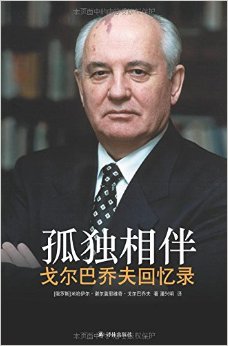

孤独相伴:戈尔巴乔夫回忆录 |  |

|

|

孤独相伴:戈尔巴乔夫回忆录 |  |

网友对孤独相伴:戈尔巴乔夫回忆录的评论

昨天下午下单,今天中午就送到了,“亚马逊”的马儿越跑越快了!谢谢。

书还未读,随便翻了一下,就不得不问译林出版社的两位编辑老爷(田智、姚燚)以下几个问题:

1.本书的原文是俄语,德语,还是英语?看书的扉页上的原版信息好像是由一家德国出版商用德文出版的:Title of the original edition (英文:原版书名): Alles zu seiner Zeit (德文:我所记得的)。

2.为什么没有一个译者本人(潘兴明教授)的说明(“译后记”):翻译的过程和基本信息,比如是由本人全译,是由弟子们分工译,还是老师和学生们一起译的;如非第一项,谁译的哪章,等等。现在非常流行由老师(”著名教授“,”著名专家“,等等)挂名翻译,学生打工。有基本职业道德的老师一般会给学生一些荣誉,即在“译后记”中说明,甚或将学生们列为第二、第三译者等。如果不是本人全译,或只是挂名,翻译质量的低劣就可想而知了。出版社的编辑为了避免影响书的销量(钱),就回故意隐藏这些信息。反过来,一本译著如果没有这些信息,读者基本上可以由此很准确地判断该译著的翻译质量一定很糟糕。

3.有没有经过其他(翻译)专家的审稿?如有,都是谁?当然,在现在的时代潮流影响下,答案很难不是否定的!

4.原书作者(戈尔巴乔夫"rest":")的“给中国读者的信”是什么时候写的?<br /><br />5.戈尔巴乔夫“给中国读者的信”为什么不仍由潘教授翻译?突然又冒出一个“冯一兵 译”,冯一兵是什么人?编辑老爷的“舅子老表”?!<br /><br />6.现在的出版社还有没有基本的质量管理?总编们都在干什么?"

1991年苏联解体,那时我刚上高一,记得当时国内的普遍说法是:这是西方和平演变和渗透的结果,中国也要警惕,甚至我们的政治课试题里都会考这方面的内容。戈尔巴乔夫也被当成是苏联的毁灭者和共产主义的叛徒。苏联解体后的20多年里,世界上对这个曾经最大的社会主义国家的关注和描述也越来越淡化,这方面的书也非常少,让人很难看清楚那一段历史和其中存在的深层次的背景原因。《孤独相伴》很好的满足了读者的这种需求。这是由历史事件的当事人戈尔巴乔夫亲自撰写的回忆录,内容详实,爆料很多,充满感情,生动细腻。戈尔巴乔夫讲述了自己一生的经历,大学、家庭、事业等等,既有错综复杂的政治事件和人物的描述,又有甜蜜温馨的爱情家庭生活的的回忆,看完后对苏联的历史有了一个大致的脉络式的了解,对戈尔巴乔夫的为人也形成了立体式的印象。新中国成立后的历程跟苏联的历程是非常相像的,在政治体制和经济体制等方面,一眼就看出中国是照搬了苏联老大哥的那一套。邓小平推动了中国的改革,戈尔巴乔夫推动了苏联的改革,他提出的新思维,公开性、民主化改革以及经济改革等想法都是符合当时苏联国内民众需求的。为了给改革创造一个有利的国际环境,戈尔巴乔夫主动改善与西方的关系,达成了结束冷战和核裁军的目标,这对世界和平以及新秩序的建立都是具有划时代的意义。我觉得戈尔巴乔夫是生不逢“地”,由于苏联是一个由权贵集团掌控、各加盟共和国组成的联邦,是一台庞大的国家机器"rest":",其惯性非常大,但凝聚力其实并不强,要统一思想朝同一个方向前进所面临的困难是很难想象的,其遇到的改革阻力比当年的中国大多了。戈尔巴乔夫一开始是开展经济改革,但政治体制的顽固严重阻碍了改革的进程,中央作出的决议很多都是一种妥协,妥协多了其实就成了一种倒退。然后苏联又谋求通过政治体制改革来促进经济改革,这正好给那些表面效忠苏共中央的人提供了政变的机会,最后一系列事件导致了苏联的解体。如果戈尔巴乔夫不是在苏联,不是在这样一种僵化的体制中推动改革,那很多措施都可以先强硬的实施,不断的调整,那最终肯定会取得辉煌的改革成果。因此,如果将苏联解体的原因全部或者更多的归咎在戈尔巴乔夫身上,这是不公平的。或者认为苏联解体是西方和平演变的结果也是片面的,毕竟体制僵化和经济混乱的内因是致命性的。在这方面,中国摸着石头过河的改革方式应该是一种幸运,也是汲取了苏联的教训。中国先发展经济然后再逐步推进政治体制改革,这样的节奏也是一种稳健的做法。戈尔巴乔夫是一个很有远见,很有思想的领导人和改革者,可惜他的政治志向被庞大的官僚机构掩埋了。如果历史可以重来,我觉得苏联肯定不会成为现在的俄罗斯,戈尔巴乔夫这位80多岁的老人也不会孤独相伴了。"

曾经掌管一个世界上最大的国家,这个国家又在自己手中解体,无法体会那种心情。

可能我们还需要等待历史迷雾的散去,才能去评价这段历史,这个人。

什么“孤独相伴”?人家怎么孤独了?

我们总认为戈氏是苏联垮台的罪人,呵呵,兔死狐悲,一丘之貉。

苏联垮了,你着什么急?给过我们什么好处吗?

书还好。

1、在没有看这本书之前,相信很多中国人和本人一样——对戈尔巴乔夫的了解大多来自初高中的课本和历史老师的只言片语,更为重要的“共识”是这个人终结了苏联,是历史罪人~

2、但随着了解的深入,其实可以发现戈尔巴乔夫在欧洲和美国(我们中国宣称的“资本主义国家”)的评价都还挺高的(可能是因为这位仁兄很大程度上和冷战结束的关联性),因此基于这个情感基础才选择的这本书。

3、讲下看完之后的几个感觉:首先我们中国的很多制度真是由苏联传进来的,包括经历的一些阶段(公社化之类的);其次是权力交接,在戈尔巴乔夫前基本处于个人崇拜的一人当政状况,而且领导层的老龄化也颇为严重,这一点其实和毛之后的阶段也颇为相似,不同的是中国平稳地进行了过度;第三点不得不佩服的是戈尔巴乔夫的勇气和改革的努力,不管怎么说一个政党最高领导人敢于自上而下地进行一些变革的尝试是很了不起的(尽管可能是逼不得已),要知道苏联是个松散的邦联式的国家,同时之前也没有过社会主义国家进行过类似的尝试,是否可以这么理解——中国在邓之后的改革某种程度上是以苏联戈尔巴乔夫式改革为教训的?最后一点:重新认识了叶利钦,更为重要的是认识到改革过程中激进势力的力量——靠着人民心中积聚已久的不满可以轻而易举地取得大部分选票,从而登上权力的王座!

喜欢孤独相伴:戈尔巴乔夫回忆录请与您的朋友分享,由于版权原因,读书人网不提供图书下载服务