| 商家名称 | 信用等级 | 购买信息 | 订购本书 |

|

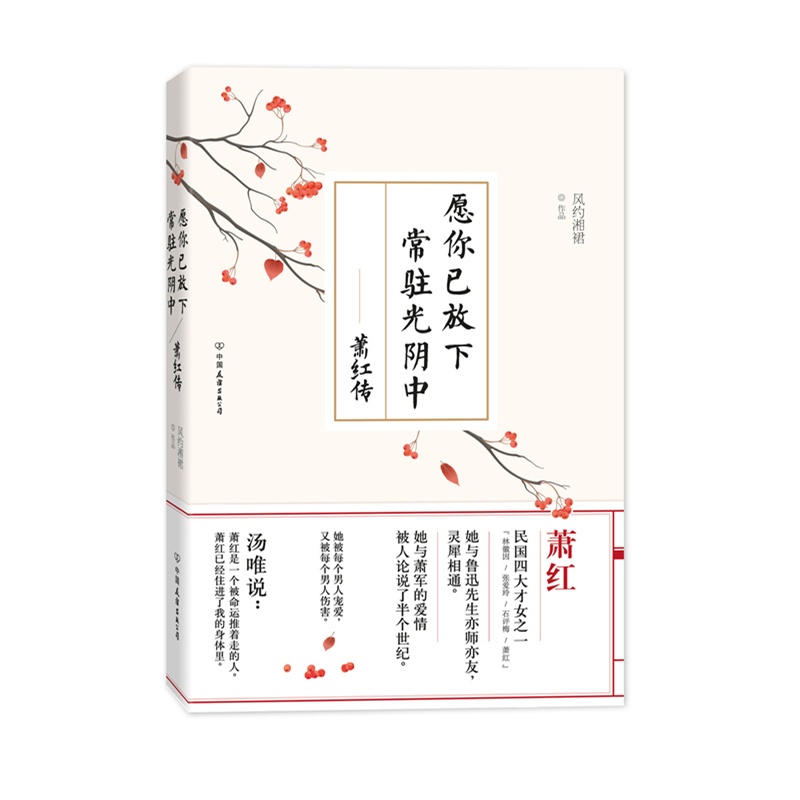

愿你已放下,常驻光阴中 |  |

|

|

愿你已放下,常驻光阴中 |  |

编辑推荐

1、作者为资深金牌写手,在西祠社区、胡杨林社区、红袖添香等网站拥有一批忠实粉丝。资深的媒体经历,造就了作者广泛的人脉,读者称风约有可能成为下一个白落梅、安意如的古典才女。她的文字值得一读!

2、萧红,是民国四大才女之一,“民国文学女神”;是鲁迅眼里的最为欣赏的女作家,她的作品照耀着中国现代文学史的殿堂。与其他作家不同的是,她的人生经历能够映照每个人,她的爱情、她的命运,就像每个人的选择,每个人都会遇到萧红身上的一些问题,即使在当下也会这样。

3、这本书不是跟风,更不是宣传萧红的作品。而是给大家呈现的是一个寂寞的、文艺的、倔强的、最真实的萧红。一个仅活了32年,却完成了很多人一生未完成的东西,其实是死而无憾的。写萧红传记的作者很多,但没有一个像风约笔下写的萧红那么让人心疼。真实性地还原了一个时代,一群精气十足的文学青年,描绘出一段放任自流的时光以及萧红那短暂而传奇的一生。

4、萧红与张爱玲并驾文坛双娇,如果说张爱玲是让我们以作品懂人生,萧红就是让我们以人生懂人生,她短暂而仓促的一生本来就是一部小说,小人物,没出息,不干净,不纯粹,爱情的背后是一地鸡毛。 这本书中将给我们揭秘萧红与四个男人之间的爱恨离殇。

5、一般人认为萧红一生的悲苦是外界环境和遇人不淑所造成的,但是风约这本书里面认为是萧红对爱和温暖的极度追求造成的。因为她拼了命的去求了这世俗的圆满。这本萧红传记里将萧红那种深深的爱的伤感和对于苦难的生命悲悯,悲悯中又对温暖的渴望,表达的透彻明白。非常值得一读。这是一部关于一个女人的爱的作品。带我们走近萧红孤寂苍凉的传奇一生,读懂萧红, 读懂女人, 读懂爱情。

6、书的装帧设计非常精美,整体的装帧设计及版面设计比较舒服干净,讲究质感。适合一些特别讲究美感及细节的读者阅读。

内容推荐

萧红,中国现代文学史上有重大成就的女作家。除了她的作品之外,她那富有戏剧性的短促一生一直为读者所津津乐道。本书是一部关于萧红的传记作品,作者从萧红自身出发探讨其悲剧形成的个人性因素,突出其性格里极为任性的一面,把她作为普通作家和普通女性进行解读。从这部传记中可以看到,一个女性追求爱情、幸福、理想的过程,同时还可以了解到一个波澜壮阔的大时代以及战争、大家庭知识女性的命运、逃婚、爱情、婚变、婚外情、与鲁迅等现代文化名人的友情,等等。

讲述一个天才女作家对爱与温暖的深深渴望。她率真勇敢、无畏倔强,却又多愁善感、纤柔脆弱。她不堪忍 受没有爱的日子,从一个爱人到另一个爱人,却没有一个真正懂得并联系她的爱人。她品尝爱的欢欣与温暖,但更多的却是无边的挣扎于苦痛。作者简介

风约湘裙,本名姚琪,又名姚霁珊。资深杂志编辑、媒体人,曾主编《跨界》《时尚解码》等时尚人文类杂志。以细腻优美的文笔见长,散文及小说见诸各杂志报刊,出版作品《至媚红颜》《一花盛开一世界,一生相思为一人》《世间女子最相思》等。目录

第一卷 人间最初的华色

故园烟雨·

一次别离·

离家北上·

逐除族籍·

第二卷 此生最美的华章

初初相恋·

寻常巷陌·

流光轻舞·

别梦依依·

第三卷 一个人与一座城

海阔天空·

双城呓语·

海上潮生·

月光倾城·

显示全部信息在线试读部分章节

故园烟雨

一直希望着,能够为她,择一个更好的来处。

那样的来处,应是春风温软的四月,岸边的青柳笼住一层淡绿的薄烟,黛色的山峰宛若温暖的手掌,合住掌心的一泓碧波。水波澄澈如镜,浣过吴地的风花,流过越水的落华,洗去那浩浩春风一路走来的霜痕与雪色,亦将那些生命中原本的苍凉与孤寒,洗作一程春暖花开的馥丽芬芳。

可是,若真是这样的来处,只怕,这世间,便不会有一个叫萧红的女子了吧。

所以,当她来时,没有春风温柔地抚过她的手掌,也没有吴山越水去精致她的容颜。她是注定要这样鲜烈地,以决然的姿势,俯冲进命运的荒漠,如流星一般,划过无尽的岁月。

谁能说,命运是没有预示便开始了呢?一如萧红,她的倔强与任性,究竟是生发于骨子里的,还是上天早就如此安排,我们无从得知。许多时候,一个人的个性,与生活的环境息息相关。生于江南的女子,多温婉聪慧;而生于北方的女子,则多爽快明丽。有怎样的个性便会有怎样的际遇,这样的结语,于萧红而言,正是一语成谶。

萧红的出生地,是在广阔的东北平原。在那个炎炎的六月,凉爽的风拂过呼兰城,似要为那个即将到来的小小女孩,拂出一片安详静美的世界。

那一天,是农历端午节。

却不知,一九一一年东北小城的端午节,人们是如何度过的呢?当这个小小的女孩睁开双眼的一刻,是不是会有温暖的糯米香气,散入她小巧的鼻端?那青翠而略显杂芜的艾草,是不是也曾装饰过她落生时那扇红漆的门楣,将人间最初的华色,映入她的眼眸?

或许,那一天的呼兰城中,并不曾有太过浓重的节日气息吧。人们如往常一般地生活着,有老人坐在树荫下下着棋,有孩童在草丛里追逐蝴蝶,妇人们晾晒衣被、煮水烧汤,准备着一家大小的饭食,偶尔地,她们停下手中的活计,转首望一望耀眼的蓝天。

而在呼兰城南关龙王庙的张家,这一天,却是既叫人欢喜,又叫人哀愁的。

萧红,是张家大院里降生的第一个孩子。她的到来,理应带来足够的欢喜与快乐。只是,在那个重男轻女的年代,似张家这般的本地望族,头胎生子的重要性不言而喻。所以,祖母以及父亲对萧红的到来,是有几分失望的。而更不巧的是,她的生日恰逢端午,这在老一辈的人看来,也是不够吉利的。

然而,这承载着希望与失望而来的小女孩,依旧还是降生于张家大院里。一如张家后花园里的玫瑰,兀自盛放了它的娇艳。没有顾忌地、恣意轻率地开成了繁盛的一树花瀑。那浓烈的红色,红得狂野耀目,红得让人不得不去看它。而在那个盛夏,这一场静默无声的燃烧,似是在为这个女孩的到来,书写着她生命最初的颜色。而那一天的灿烂阳光,锋利阔大,有如一柄薄薄的金刃,斫成她生命最初的篇章。

也许,正是因了这季节过于灼热,而那玫瑰的颜色也格外浓烈,才会让萧红自降生起,便显示出与众不同的地方来。出生后没多久,母亲常会用裹布去包住她的小手小脚,以使她睡得更安稳妥帖,却往往引来她的反抗。柔弱的小女孩,拼命地张手举脚不让捆裹,得了串门的大婶一个“茬子”的评价。

在当地的方言里,茬子是指个性强硬厉害的人物。连牙牙学语还不曾有过的萧红,似是天生了一种倔强的个性。而这种个性,在她年幼时,亦因了祖父的格外宠爱,深深地烙印进了她的生命中。

在偌大的呼兰城张氏家族里,唯一对萧红的到来感到欢喜的,是她的祖父。

祖父是个疏懒的人,不理文章经济,也不懂得经营家业。于家族而言,这样的男子大约是毫无用处的。可是,对于萧红来说,正是这个温和无用的垂暮老人,给了她这一生中最多的温暖。

萧红的童年时光,应该还是快乐的吧。

生于望族的小小女孩,在许多人看来,正是锦绣盈眸的名门淑女,娇养于张家大院里,是真正的大家小姐。而在萧红的眼中,张家大院最令人着迷的,亦是赋予了她最多暖色的,还是那座后花园,以及终日在后花园中打理花木的祖父。

庭院阔大,北方干爽的风在那里穿梭来去,携来远处呼兰河湿润的草叶香气,亦将园中玫瑰的芬芳,一丝一缕地拂向夕阳下闪着金光的河水,拂过整座安静的小城。而那个自降生后便生长于斯的小女孩,便是在这来去不息的春风秋雨里,在这片草木丰秀的庭院中,消磨着她生命最初的光阴。

此际的命运,尚未显现出它冷凝残忍的面目。它理应如刀剑般锐利的手指,此刻正温柔地抚过幼时萧红的掌心,将一些美丽的光景、温暖的回忆,以及些许的温馨与快乐,刻成她掌中淡淡的纹路。

彼时的萧红最爱做的事,便是与祖父去庭院里玩耍。

当春风掠过呼兰河时,庭院里的野草在一夜之间疯长起来,祖父便会携着小女孩的手,一同去庭院里除草。小女孩却是各种各样的淘气:拔掉花苗留下杂草,或是在草丛里追逐蝴蝶,将庭院的一小块地踩得凌乱。春风鼓荡着杨树花,将小女孩快乐的笑声也裹挟其间,那笑声与飞花的背景,便是祖父永远不变的宠溺笑容。

庭院最美的时日,还是在夏天。园中的玫瑰开得华美,小女孩趁着祖父不注意,偷偷地掐了几十朵玫瑰花插在他的草帽上。祖父戴着这一头的玫瑰花回到屋里,说着玫瑰花开得极盛,花香连屋里都那样浓郁,却不知,那花朵恰在他头上的草帽檐儿里,那花香也悄悄地随着他,在屋里四处飘散。

这样的恶作剧,常常会令小女孩笑得格外开心。仿佛,那时的她便已知晓,前方等待着她的,是一段冰冷与残酷的旅程。而此刻的她,不过是向未来预支些微小的幸福,那细小而绵密的快乐,是千仞悬崖边迎风摇摆的小花,微弱地,绽放在萧索的红尘深处。

许多年后,萧红记忆中的庭院,成了她精神家园里的另一种意象,荒芜、自由、快乐。这些明亮或灰暗的情绪,隔着光阴的河岸回头看时,带给她的,却是另一层无法言说的悲伤。在《呼兰河传》里,她用有些哀凉的语气写道:

刮风和下雨,这院子是很荒凉的了。就是晴天,多大的太阳照在上空,这院子也一样是荒凉的。没有什么显眼耀目的装饰,没有人工设置过的一点痕迹,什么都是任其自然,愿意东,就东,愿意西,就西。若是纯然能够做到这样,倒也保存了原始的风景。但不对的,这算什么风景呢?东边堆着一堆朽木头,西边扔着一片乱柴火。左门旁排着一大片旧砖头,右门边晒着一片沙泥土。

——《呼兰河传》

而其实,这荒凉且寂寞的一隅,又哪里只是一座庭院,它更是萧红心中永远无法抹平的那一角乡心,带着命运刻下的深深折痕,寂寞地,徜徉于乱世烟火中,却怎样也寻不到一个温暖的檐角,去替她遮挡尘世的离乱与苍茫。而当她辗转流离于战乱与硝烟中,看眼前的世界一点点破碎倒塌,那时的她才终于明白,所谓现世安稳,岁月静好,亦不过只是这些平常的光阴。就像她童年时偷偷插在祖父帽檐儿上的玫瑰,无论隔了多久的时光,那淡淡的花香,依旧会自岁月的深处飘散而来,让她的心,亦随着这香气一同柔软芬芳。

幸福快乐的人生,童年时光约摸总是极长的。即便成了大人,心底的某个角落里,还会残留着几分童稚的天真,看世间万物,亦总是满心满眼的欢喜。然而,萧红却非这样的幸运儿。她的命运,自儿时起,便有了几许苍凉的寒色,而她眼中的世界,也有着不同于其他稚子的严酷冷凝。或许,这是因为过早地接触死亡,才会让这个年幼的女孩,感受到了与别人不同的尘世况味。

第一个离开萧红的亲人,是祖母。

彼时她尚年幼,浑然不觉生命逝去的可怖,反倒因了家中亲戚往来的骤然频繁而快乐了起来。亲戚们来访时,总会带着他们的孩子,而这些孩子,便成了萧红的最好玩伴。那座荒凉孤寂的庭院里,何曾有过这许多幼小的身影?有了同龄伙伴在身边,让童年的萧红快乐极了。她带着他们在庭院里四处疯跑,天真而清脆的笑声,时时穿透满园的冷寂,将死亡的悲肃也隔在了这群孩子的身外。

然而,当有一天,她玩闹着走进祖父的房间,却被父亲一脚踹倒在地时,看着满屋雪白的颜色,她才蓦然惊觉:祖母去世了。

祖母走了。这个在萧红眼中既不疼爱她,也与她没有多少交流的亲人,在一片不知何时布置起来的缟素中,走完了她全部的生命旅程。

这是萧红第一次接触到死亡。

懵懂的小女孩对于死亡最初的印记,却是淡漠的。这本该在她的童年留下极深印记的生命的消逝,却因了父亲的踢打,变成了一个极浅淡的回忆。那时的萧红,已有了几分桀骜与勇决的影子,她个性里任性倔强的那个部分,在祖父的宠爱下已逐渐成型。父亲那重重的一脚,成为了彼时更令她无法忘却的事,甚至经年以后都还记得。而祖母的逝去,却在这令人疼痛的记忆中,变得不那么重要了。

可以说,正是这过早成型的个性,才会让萧红记忆中第一次的死亡,含了几分冷冽的荒芜,淡漠且无关紧要。比起祖母的逝去,祖父孤单的背影更能激起萧红心中的疼痛,淡淡的哀与伤环绕着她,她执意搬去祖父的屋里,陪伴这个给了自己最多的爱与温暖的老人。这一老一小的两个身影,亦永远地定格在了萧红童年的回忆中,定格在了张家大院的花香与草叶间。

年幼时遭遇的祖母离世,并不曾真正令萧红感受到生命的苍凉。那是她童年记忆中迢遥的一个影子,消失在庭院的春草与花香之中沓然无迹无迹。然而,当萧红八岁时,她的生母姜氏染上了重病,那时,她才第一次真切地感受到了死亡的可怖。那生命背后巨大的虚空,是怎样都无法填平的。

七月的阳光灼热而耀眼,将空寂的庭院融进了一片金色的光雨里。而小女孩的心里,却泛起微凉与忧伤。因为她知道,“母亲就要没有了,再也没有了。”多年以后,当她学会了用文字填平无边的沟壑,将生命的无涯消散于笔尖,她写下了母亲逝去的片断:

“母亲就要没有了吗?”我想。

大概就是她极短的清醒的时候:“……你哭了吗?不怕,妈死不了!”

我垂下头去,扯住了衣襟,母亲也哭了。

而后我站到房后摆着花盆的木架旁边去。我从衣袋里取出母亲买给我的小洋刀。

“小洋刀丢了就从此没有了吧?”于是眼泪又来了。

花盆里的金百合映着我的眼睛,小洋刀的闪光映着我的眼睛。

——《感情的碎片》

手里攥着小洋刀的女孩,第一次如此深切地知晓,死亡,就是永远的消失,是永无边际的一片荒芜。那个为她买小洋刀的人,无论她将手指握得多紧,也终是去了那无边的荒芜里,从此消失在了她的生命中。

母亲的逝去,不只让萧红失去了一个爱她的人,亦将她无忧的童年时光,就此斩落于那个炎夏。自此之后,那个不识忧愁的任性小女孩,开始承受命运予她的一切冷酷。而她倔强的个性,又令这冷酷变得更加激烈。许多时候,她如不顾生死的勇士,执拗地与命运为敌,从不懂得认输妥协,一次又一次地,将生命的利箭,深深地刺入命运深处,再以自己的身躯与灵魂,去承受更加酷烈与残暴的反击。

那无情命运的第一个化身,应该便是萧红的父亲张廷举了吧。

母亲去世后刚过百日,张廷举便为家业计,匆匆续娶了梁氏为妻。而萧红与父亲的关系,亦随着母亲的离逝,开始一步步走向冰点。

父亲的打骂,继母的疏离,让萧红第一次体会到了生命的冷意。而张家错综复杂的亲缘关系,也令他们父女之间的裂痕越来越大。毕竟,那个曾经能够柔和了所有矛盾,让家事与产业都能得到妥善照顾的女人,再也不在了。父亲严厉的管教方式,只会让萧红对这个家的厌恶越发深刻。家里唯一令她感受到温暖的祖父,也因年事渐高,逐渐失去了对家庭事务的掌控。许多时候,祖父只能以衰弱的声音,苦苦劝说着张廷举,不要对萧红过于严厉。萧红的亲生弟弟张秀珂曾回忆道:

的确,每当萧红在吃饭时向父亲和继母吵着要念书而受到驳斥的时候,总是由祖父出来维护圆场,这才能把饭吃完。

其实,若以客观的角度来看,张廷举也不过是个命运并不太好的男人罢了。他本是过继的身份,接受的又是旧式教育,那种封建家长式的为父之道,对于正处在新旧交替时代的萧红而言,恰是无法忍受的。如果抛开这些,公允地说,在萧红自童年长成少女的那段时光,张廷举也算尽到了一个父亲的基本责任,否则,又何来让萧红上学读书之举?

一九二○年,时年九岁的萧红,进入了呼兰县乙种农业学校女生班就读,开始了她的求学生涯。

关于萧红最初的这段求学时光,并无太多记载,只剩下了年代以及几所学校的名称,如此看来,这几年的求学生活,应该还算是平静的吧。

数年的时光,在呼兰河的春草与冬雪中,化作了宁静的海浪,安然地掠过了萧红的身畔,并不曾激起太大的波澜。那时的张氏父女,还不曾行到最终的崖口,萧红求学的渴念,亦不曾因了其后的种种事由而被无限放大。

一边是面对着全新的世界而满心欢喜的女儿,另一边则是虽然深受旧式教育的影响,却对女儿的教育问题持相对开明态度的父亲,两者之间,在这一时段有着共同的目标与想法,因而,这一段并不太长的岁月,宁静且安好。

一次别离

快乐的光阴总是易逝,年少的时光亦只在转瞬。一九二六年,萧红已是盈盈十五的少女了。那个在空阔的庭院里扑蝴蝶的小女孩,而今长成了手执书卷,喜欢在树荫下读书的静好女子。穿阴丹士林布的蓝上衣,黑色裙子,素袜黑履,有一双很大的眼睛。安静、内秀,不喜多言。

沉静与安雅,是许多同学对萧红的第一印象。没有人能够看得出,在她安宁沉静的容颜下所隐含的那份勇敢与桀骜。在这一大群的同龄人中,因了对学业的热爱,以及对这新奇的学生时光的喜爱,萧红所展现出的,是一个民国初期很普通的少女形象。有些贞静,有些内敛。她的炽烈与火焰,在此刻还只是幽蓝的火苗。被清新的校园之风吹拂着,并不曾燃起鲜烈的红色,反倒更加安静了起来。

常常会希望着,时间能够就此停驻,让这个宁静安详的少女,永远停留在光阴的这一刻,让呼兰河清爽的河风,永远照拂着这一片纯美宁谧的校园,予她人生最美的绽放。

然而,光阴总会过去,纯稚的少女,也终会变作孤寒微凉的女子,于这莽莽尘世间独自前行。当命运如期来临,岁月的藩篱日渐芜乱,长长的荒草叠盖住她曾经的素袜与黑裙,那个沉静宛然的蓝衣少女,也被永远抛在了时光的背后,化作了她的过往,与我们今时的叹息。

也许是受了自小与祖父学诗的影响,萧红的文学天赋,在读书时渐渐显露。她在高小时写的一篇表现贫苦人们生活的作文《大雨记》,得到了老师的高度评价。那时的人们并不知道,这个以文字感动了所有人的少女,将会在未来的某一天,成为中国文坛最明丽的月华,以它素白的华色,照耀着中国现代文学史的殿堂。

可是,对于张氏家族而言,一个有才华的女儿,也不过只是个女儿而已。只要她能够略识得几个字,懂些道理,能够像一个大家闺秀那般,出入有礼、举止端秀,那么,这样的女儿也就符合了最普遍的要求。“女子无才便是德”这样的想法,在张家还是颇有人信服的,张廷举便是其中最主要的一个。

一九二六年高小毕业后,萧红最大的愿望,便是去哈尔滨继续读书。她成绩优异、家境富裕,无论是自身条件还是家庭情况,都允许她继续求学深造。然而,当她高小毕业后,等待着她的不是时髦新鲜的哈尔滨之旅,而是张廷举不允许她继续读书的命令。

民国初期,大多数人都还很守旧,对走进学堂接受高等教育的女子,往往会以异样的眼光看待。而对那些接受新的文化思潮,敢于自由恋爱的女子,更是视之如洪水猛兽,避之唯恐不及,同时,亦深深觉得,这样的行止实在不能见人。

想来,张廷举之所以不许萧红去哈尔滨,大约也是怕张家的这位嫡长女做出些什么事情来,令他这个当地的名绅下不来台。平心而论,这样的想法与做法,在当时并不过分,甚至从张廷举的角度来看,这样的决定还是相当正确的。因为萧红骨子里的任性难驯,他比谁都清楚。而萧红去哈尔滨求学后,会引来怎样的结果,也几乎是可以预见的。

这是命运第一次如此鲜明地展示了它的强硬,而张廷举便是这命运的化身。眼看着周遭的同学们都升了学,唯有自己不得不终日困守家中,徒然地争取着去哈尔滨读书的机会,萧红的心里升起了一股强烈的情绪。那时她还不太明白,在那样的年代,生而为女子,想要飞向一片广阔的天空,是一件何其艰难的事。在自主意识尚未觉醒的彼时,萧红只是觉得愤怒,有些懵懂地,愤怒且不平。

空阔的庭院里,那个蓝衣素袜的少女,再不复当日小女孩的模样。那曾经飘散在风里的欢快笑声,而今已被压抑的沉默所取代。

然而,玫瑰还是盛放了,无知无觉地,将鲜烈的颜色与灼热的芬芳,抛向一九二六年盛夏的张家大院,抛向那个在孤寂中不甘的少女。

庭院里的蝴蝶与蜻蜓,已不能安慰长大了的女孩。在充满了激烈的碰撞与争执的那一年,唯有祖父给予的些许温暖,才能让萧红得到片息的安宁。

祖父已经很老了,他雪白的胡子与苍老的笑容,映在空落的窗棂里,陪伴在倔强的女孩身旁。看着日渐苍老的祖父,不知为何,萧红会想起祖父教自己念诗的儿时光景。她还记得那时,祖父用温和地声音对她说:“等你老了,还有祖父么?”是啊,即便在此刻,她尚呈青葱,祖父便已经这样老了,她不敢想象,有一天,当她真的老去,那时,祖父又会在哪里?而这个家,若是没有了窗棂里祖父的笑脸,没有了他的安慰与爱,还能剩下些什么?

在张家大院里,只有祖父才会替萧红说话。他时常用哀恳的语调,请求张廷举允许萧红去哈尔滨上学。

他支着拐杖,仰着头,白色的胡子振动着说:“叫她上学去吧!给她拿火车费,叫她收拾收拾起身吧!小心病坏!”

然而,固执如张廷举,又怎会轻易改变想法?在去哈尔滨求学一事上,父亲的执拗与女儿的倔强,表现得同样强烈。自一九二六年夏天直至次年初秋,萧红与父亲的关系,日渐走向了不可收拾的局面。

这似是预示着他们的结局,终是渐行渐远渐无书,成为彼此生命里的陌路。而萧红的宿命亦是自此起程,将漫天的冰雪,铺散于她的前路。

在一九二七年的秋天,经过一年多的努力,萧红终于迫使张廷举同意了她去哈尔滨念中学。关于这一段经历,萧红在多年以后写道:

当年,我升学了,那不是什么人帮助我,是我自己向家庭施行的骗术。

——《镀金的学说》

萧红说的所谓骗术,应该也是一个女孩被逼急了之后,所能想到的最后的办法了吧。那时的她,时常接到同学的来信,读到她们在学校的生活,她们打网球、谈恋爱,还会说一些她不懂的功课。这一切新鲜有趣的生活,与萧红彼时被束缚家中的境况相比,该令她生出怎样心焦的不甘啊。

一个急切地想要上学的女孩,在今天看来,是有志向、肯努力的表现,理应予她更好的机会深造。而在民国初期,这样一个于张氏家族而言并非不可企及的愿望,却是这样地难以实现。以萧红略有些偏激的个性,做出些出人意表的事情,似也在情理之中了。

于是,萧红在看到了同学的经历受到启发后,便佯对旁人说,如果家里一定不同意她去念书,她便只有去教堂做修女一途了。

在上世纪初,一个大户人家的长女,跑到洋人开的教堂里去做“洋姑子”,这可是极失颜面的一件事。当整个呼兰城都传言说,张家的大小姐要跑去做“洋姑子”时,善良的老祖父立刻便相信了。他顾不得身体的衰弱不堪,到张廷举面前说,如果他最疼爱的大孙女真去做了“洋姑子”,他就死在他们面前。

一方面是萧红全然不顾一切的做法,另一方面还有长辈以死相逼,更重要的是,外界的议论扰攘不堪,让张廷举不得不顾及老父的心情,同时,亦是担心性格激烈的萧红真的做出什么出格的事情来,让张家这个本地的望族失了颜面。在综合考量了种种情形之后,张廷举不得不妥协了下来。他同意了萧红的请求,允许她去哈尔滨读书,就读于东省特别区区立第一女子中学校(简称东特女一中)。

这是萧红与命运的第一次对抗。而这次对抗所付出的代价,便是与父亲关系的日渐冷漠。在今后的岁月中,这冷漠的亲情还将继续下去,直到有一天,将萧红抛入命运的苦寒之所。

不过,在一九二七年的秋天,萧红与父亲的关系,还不曾行到山穷水尽处。离开了呼兰河畔的老家,去向那个全新的美丽的城市,她的心情,还带着几分新奇与欢喜。而这,正是萧红第一次真正意义上的离开家园。

那时的萧红,是带着怎样快乐与憧憬的心情,离开了呼兰河的草木与天空的呢?那一刻的她,是否会知晓,有一天,这带着夏天雨水气息的空气,这庭院里玫瑰的芬芳,都将化作她记忆中残留的余烬,化作她永远不能回去的原乡?而她潮湿的乡心,便会在这记忆中的家园里,永久地徘徊不去,却再也寻不到来时的路。

能够满怀着欢喜离开家园,想来,此刻的家园于萧红而言,还是温暖的吧。来自于祖父的爱与关怀,是萧红依旧对这个家恋恋不舍的唯一原因。祖父雪白的胡子与苍老的面容,亦成为了萧红这一生最温暖的回忆。

当岁月化作指间的流沙,流过她的青春与韶华,她亦曾一再地奢望着,能够再寻得这样的一个人,予她祖父般的慈祥与关爱,全身心地呵护她,允她任性,给她温暖,将尘世间一切的风霜雪雨挡在身外。

然而,这样的一个人,她却始终没有寻到。

人间多寒色,红尘中来去的,不过是一个又一个陌生人。他们与她错肩,偶尔微笑,间或同行,却终究不曾陪她走到最后,留给她的,只是一程又一程的冰雪。

且让我们将目光转向她依旧美好的青葱岁月。那时,命运里的冰雪依旧还在远方,萧红的少女时代,依旧散发着阳光般鲜灵柔美的气息。新鲜的中学生活,美丽洁净的哈尔滨,可爱的同学与全新的课本,这一切,都是如此地令人欣喜,给予了萧红无上的快乐。

自然,那时的萧红是快乐的。她与同学相处融洽,积极参与一切活动。她本性里的勇敢与大胆,在那时已逐渐显露,这也令她的中学生活变得更加花团锦簇起来。

只是,这样的快乐,总仿佛没有着落似的捉摸不定,若一只翩翩蝴蝶,轻盈地停落在心底深处的某个角落,总叫人担心着,有一天这蝴蝶会振翼而去,将心上的那个角落也变成了空落的所在。

大约,那时的萧红,已经感觉到了祖父时日不多了吧。所以,即便求学在外,只要有机会她便会回到呼兰河畔的小城,去看一看等在家中的老祖父,陪着他,在玫瑰盛开的花园里,看夕阳的余晖铺满天际,将澄澈的天空染成一片火红。

一九二九年的三月,祖父过八十大寿。那是萧红最后一次见到这个垂暮的老人。

初春的呼兰小城,有干爽的风拂过街巷,一些杨树花在空中飞舞着,似是下着一场温暖的雪。当萧红走进张家的大院,等待着她的是祖父雪白的胡子与苍老的容颜,映在窗玻璃中,虚渺的,宛若一幅淡墨的画。

庭院里的玫瑰还不曾开,那个曾被萧红在帽檐儿上插满花朵的老人,此刻已经几乎走不动路了。他拄着拐杖,看着自己最疼爱的大孙女,跳着笑着走进了门,眼中却流下泪来。

或许,那时的祖父便已知道,这是自己与萧红的最后一面。这世间最爱她,给了她无限温暖的老人,他对她所有的爱,都将在这一天终结。自此之后,尘世苍茫,她在时间的此端踽踽独行,而那个苍老的容颜,只能在尘世的另一处,遥望着这个女子踏上自己的前路。

已经没有人会这样爱她了。至少,在张家大院里,没有了祖父,那深切的爱便将不复存在。

也许,正是因了童年时祖父给予的过分宠爱,又或者是因了父母的疏离与严厉,抑或是萧红偏激的个性所看到的并不完整的世界,才会让萧红始终对温暖与爱,有着别样的渴求。在她短暂的一生中,这种执著的渴求,写满了她的每一个足印。

她总是在四处寻找着,希冀着,能在一个春风温柔的时日找到那种温暖的爱的感觉。在萧红漂泊的旅途中,她一再地停下脚步,去等待,或者守候。有时候,她以为自己找到了,所以欢喜珍惜,以全部的热情去回应。可是,那不过是她的错觉而已。命运的残酷,正在于它总是将一些美好放进手掌,然后再无情地夺去。

所以,每当萧红以为自己拥有时,她其实正在失去。这种不断的拥有与失去,令她的生命,有着无法弥补的缺憾感。这种缺憾自她的文字里流泻而下,带着几分寒意,宛若冬夜的月色,笼罩着她全部的人生。

就在一九二九年的六月,在玫瑰盛开的时节,祖父苍老的容颜,永远消失在了张家大院里。

这是萧红第三次触碰死亡。

依旧是阳光炽烈的盛夏,依旧有玫瑰的香气洒满庭院,而那个终日在庭院里莳弄花草的老人,却再也没有了。

这个生于盛夏的女子,在她最初的人生中数度与死亡最真切的接触,都是在盛夏。

十年前的盛夏,母亲逝去时,初次体会到死亡的小小女孩,手里攥着小洋刀,站在木架子的背后。金百合折射着刺目的阳光,一如她手里的小洋刀,带着母亲手掌的温度,将明亮的光线,探进她的眼眸。

而在十年以后,依旧是在明丽的盛夏,世界上最爱她的那个人,已经不在了。窗棂里,那个等待着她的白胡子老人,永远地不在了。那一刻,她的手里没有小洋刀,她紧紧握住手指,却怎样也握不住时光的流沙,握不住一丝爱与温暖。

这是宿命,抑或是冥冥中上苍的安排,无人知晓。唯一能够确定的是,那飘散着呼兰河水气息的家园,那宁静而安详的小城,那每到春天便浩荡来去的春风,都已经成为了萧红永远不能回去的记忆。

夏天的风又拂了过来,带来草叶清凉的气息,园中有蝴蝶与蜜蜂四处飞舞,玫瑰开得正盛,似是正等着有人将它摘下,插在草帽檐儿上,留下一路芬芳。可是,一切都已经不一样了。那总在花园里相伴的一老一小两个身影,那欢快无忧的笑声,那宠爱的眼神,都已经不复存在了。

没有了祖父的家,已经不再是萧红真正意义上的家。即使多年以后,她无数次午夜梦回,在记忆中搜寻着家园的模样,真正的张家大院,也已经是另一处所在了。在心底深处,她是它的过客,而它,却再也不是她的归途。

呼兰河这小城里面,以前住着我的祖父,现在埋着我的祖父。

我生的时候,祖父已经六十多岁了,我长到四五岁,祖父就快七十了。我还没有长到二十岁,祖父就七八十岁了。祖父一过了八十,祖父就死了。

从前那后花园的主人,而今不见了。老主人死了,小主人逃荒去了。

——《呼兰河传》