| 商家名称 | 信用等级 | 购买信息 | 订购本书 |

|

高频开关型逆变器及其并联并网技术 [平装] |  |

|

|

高频开关型逆变器及其并联并网技术 [平装] |  |

![高频开关型逆变器及其并联并网技术 [平装]](http://img.reader8.net/uploadfile/2014/0106/20140106040203993.jpg)

《高频开关型逆变器及其并联并网技术》:电力电子新技术系列图书。

电力电子新技术系列图书序言

前言

第1章 概论

1.1 电能变换与开关型逆变技术应用

1.2 开关型逆变器的现状及发展

1.2.1 高频开关型逆变器的基本电路结构

1.2.2 开关型逆变器的高频调制与控制

1.2.3 逆变器电源的发展趋势

1.2.4 逆变器在可再生能源并网发电

中的应用与技术需求

第2章 单相开关型逆变器的电路拓扑及工作原理

2.1 单相逆变电路

2.1.1 单相逆变电路拓扑

2.1.2 单相逆变电路开关器件利用系数

2.1.3 单相逆变电路性能比较

2.2 单相方波输出逆变电路工作原理

2.2.1 单相方波输出逆变电路

2.2.2 相移式方波逆变电路

2.2.3 负载谐振型逆变电路

2.3 基于方波组合的正弦波输出逆变电路

第3章 单相高频链逆变器的电路拓扑及工作原理

3.1 带中间直流储能环节的高频链逆变电路

3.2 单级高频链逆变电路

3.2.1 电压型单级高频链逆变器

3.2.2 电流型单级高频链逆变器

3.3 电压型准单级高频链逆变电路

3.3.1 电路拓扑

3.3.2 工作原理

3.4 串联谐振高频链逆变电路

3.4.1 串联谐振与能量传递

3.4.2 电路结构

3.4.3 工作过程分析

3.4.4 谐振电流给定幅值调制技术

第4章 三相逆变器的电路拓扑及工作原理

4.1 三相电压型逆变器

4.1.1 三相电压型逆变器的拓扑

4.1.2 三相电压型逆变器的工作原理

4.2 三相电流型逆变器

4.2.1 三相电流型逆变器的拓扑

4.2.2 三相电流型逆变器的工作原理

4.3 三相四线制逆变器

4.3.1 组合式三相四线制逆变器

4.3.2 中点形成变压器输出三相四线制逆变器

4.3.3 应用分裂电容的三相四线制逆变器

4.3.4 三相四桥臂逆变器

4.4 矩阵式高频链逆变器

4.4.1 矩阵式变换器的基本概况和换流方法

4.4.2 高频链矩阵式变换器开关换流技术

第5章 开关型逆变器的高频调制技术

5.1 高频调制技术概述

5.1.1 冲量等效原理

5.1.2 高频调制技术

5.2 正弦波脉宽调制(SPWM)

5.2.1 SPWM基本原理

5.2.2 单相逆变器SPWM技术

5.2.3 三相逆变器SPWM技术

5.3 谐波注入:PWM(}IIPWM)

5.3.1 马鞍型波HIPWM

5.3.2 最小开关损耗PWM

5.4 空间矢量调制(sVM)

5.4.1 SVM基本原理

5.4.2 SVM与HIPWM的内在联系

5.4.3 三相电流型桥式变流器的SVM技术

5.5 跟踪型PWM技术

5.6 优化PWM技术

5.6.1 基本原理

5.6.2 开关角求解

5.7 三相四线逆变器的调制技术

5.7.1 基本概述

5.7.2 三相四桥臂逆变器的3DSVM

5.7.3 分裂电容三相四线制逆变器的3DSVM

第6章 逆变器控制技术

6.1 逆变器数学模型

6.1.1 单相逆变器数学模型

6.1.2 三相变换器基本数学模型

6.1.3 三相逆变器解耦模型

6.1.4 三相逆变器在两相旋转坐标系中的模型

6.2 逆变系统控制分析

6.2.1 无源逆变器控制结构

6.2.2 并网逆变控制结构与控制分析

6.2.3 逆变系统控制机理

6.2.4 逆变系统性能指标

6.3 线性调节器设计

6.3.1 零极点校正

6.3.2.PID控制

6.3.3 双自由度PI控制

6.3.4 内模PID控制

6.3.5 波形库控制

6.3.6 比例谐振控制

6.3.7 比例复数积分控制

6.3.8 无差拍控制

6.3.9 线性二次型优化控制

6.4 非线性控制技术

6.4.1 三态滞环倍频调制

6.4.2 电流定时比较控制

6.4.3 模糊控制

6.4.4 参数自调整模糊控制

6.4.5 开关逆变器重复控制

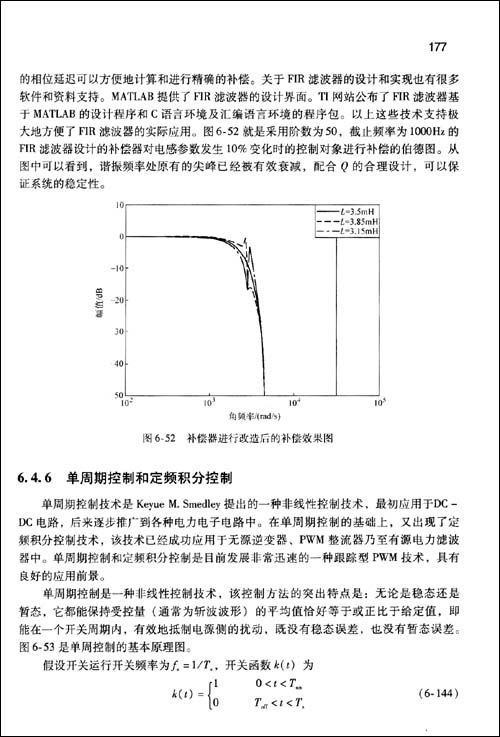

6.4.6 单周期控制和定频积分控制

6.4.7 神经网络控制

第7章 开关型逆变器的并联均流技术

7.1 逆变器并联运行的原理与分析

7.1.1 并联逆变器负载均分原理

7.1.2 并联逆变器系统的环流分析

7.2 逆变器并联均流控制技术

7.2.1 均流开环控制

7.2.2 均流闭环控制

7.3 并联逆变器输出同步技术

7.3.1 主从锁相同步方式

7.3.2 争主同步跟踪方式

7.4 并联逆变器环流抑制技术

7.5 现场总线在逆变器并联中的应用

7.6 无互连线自主限容并联控制

7.6.1 逆变器限幅输出并联控制思想

7.6.2 削顶式限幅并联控制

7.6.3 正弦波限幅并联控制

第8章 逆变器的并网运行及孤岛效应防护

8.1 并网/独立双工作模式控制

8.1.1 可调度型并网发电系统

8.1.2 并网/独立双工作模式逆变器原理

8.1.3 模式切换过程的暂态分析

8.1.4 并网/独立模式切换控制技术

8.1.5 并网锁相控制

8.1.6 逆变器并网时直流注入及其抑制

8.1.7 逆变器并网运行时漏电流及其抑制

8.2 分布式多机逆变并网运行控制

8.3 孤岛效应及其防护

8.3.1 孤岛效应及其防护要求

8.3.2 被动式孤岛检测方法

8.3.3 主动式孤岛检测方法

参考文献

版权页:

插图:

1.1 电能变换与开关型逆变技术应用

能源是人类赖以生存和发展的基础,电能是迄今为止人类文明史上利用最广泛、最方便、最清洁、最高效和最灵活的能源,正是依赖于对电能的充分开发和利用,人类才得以在短短的两个多世纪里取得了如此辉煌的成就。人类的生存条件和生活质量从来没有现在这样优越和舒适。但是,当人类正在无休止地向地球索取更多的能源和资源以及人类仍在孜孜以求不断提升生活享受的欲望时,一个严酷的事实是,人类在这100多年的工业化、电气化发展过程中,消耗的能源是过去人类在3000年中消耗的总和。联合国环境规划署和世界野生生物基金会共同发布的《2004年地球生存报告》显示:1960年,人类消耗的自然资源仅占地球所能生产的50%,而随着人类对煤、天然气和石油等化石燃料的过度使用,人类现在消耗的自然资源已经超出了地球资源再生能力的20%。地球环境的未来令人堪忧。人类已经开始认识到节约资源、保护环境、实现长期的可持续发展是当今世界各国面临的最重大的挑战。

据统计,当今世界的能源消耗主要是以电能形式或间接以电能的形式体现的,虽然人类在电能的产生、传输、变换和分配使用方面已经取得辉煌的成就,但是如何更加节约、高效、高质量和方便地利用电能,仍然是从事电能变换工作者面临的重要任务。

电力电子技术的高速发展为我们实现能量的高效变换和控制奠定了技术基础。以电力半导体器件作为功率开关来实现电能的形式及主要参数(如电压、电流、频率、相位和波形)的变换和以微电子芯片为工具的模拟控制技术和数字控制技术的完美结合,使电能在满足负载特性的需要,实现电能的高效、高质变换方面达到了前所未有的高度。

电能变换的实现可以追溯到最初的旋转变流机组,即采用一台由三相交流电网供电的交流原动机同轴连接带动一台直流发电机,通过控制直流发电机的励磁获得所需要的直流电,实现了电能由交流电向直流电的变换。如果把直流发电机的输出再提供给另一台与交流发电机同轴连接的直流电动机,那么通过控制直流电动机的转速就可以获得所需要的交流电,即又实现了电能从直流电向交流电的变换。显然,采用旋转变流机组实现电能的变换是一种耗材、耗能、低效的手段,这种古老落后的电能变换经历了近百年的历史,后来汞弧整流器的出现开创了静止变流器时代的开始,但是汞弧整流器的先天不足使得旋转变流机组一直延续到20世纪60年代仍被广泛采用。

喜欢高频开关型逆变器及其并联并网技术 [平装]请与您的朋友分享,由于版权原因,读书人网不提供图书下载服务