| 商家名称 | 信用等级 | 购买信息 | 订购本书 |

|

马平:同性恋问题的宪法学思考 [平装] |  |

|

|

马平:同性恋问题的宪法学思考 [平装] |  |

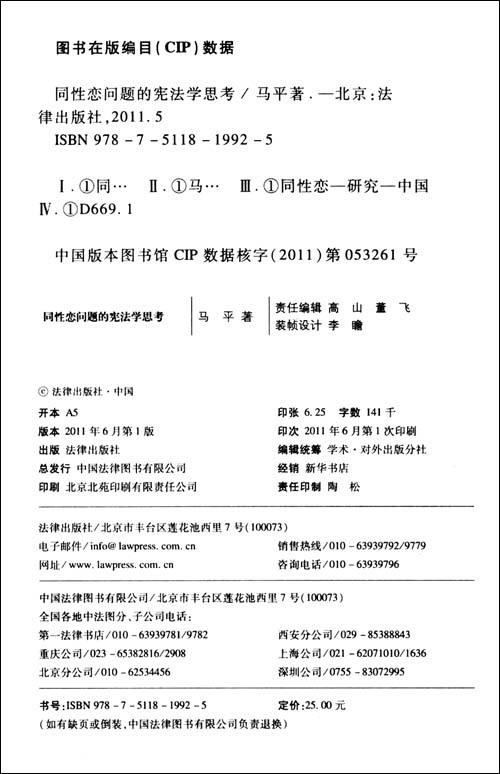

![同性恋问题的宪法学思考 [平装]](http://img.reader8.net/uploadfile/2013/0121/20130121020000545.jpg)

《同性恋问题的宪法学思考》由法律出版社出版的。

媒体推荐

如何对待同性恋,乃是当今许多国家有关道德与法律领域中无法绕开的一个问题。在目下中国,这一问题也已然冒现,只是尚未成为被广泛探讨的公共议题。本书从宪法学这一学科立场出发,以“少数者权利”之保障这一角度切入,直接迫近于同性恋者权利保障问题的考量与分析,并提出了一系列颇为理性的学术见解。作为一部法学专著,这不得不说已具有了一定的超前意识,也为我国法律理论中这个棘手的问题做出了前沿性的研究尝试。全书文笔清新,论证绵密,持论允当,值得倾瞩。

——林来梵

作者简介

马平,女,生于1975年,宁夏平罗人。先后在中央民族大学、云南大学和浙江大学就读,获法学博士学位。在《环球法律评论》、《法学论坛》等学术刊物上发表论文若干篇,主持和参与研究课题若干项。现为西南林业大学副教授。

目录

绪论

第一节 问题之提出:作为少数者的同性恋者

一、两组术语的说明

二、少数者权利保障的理论

三、同性恋者权利在中国

第二节 研究的意义和方法及思考进路

一、研究的意义

二、研究的方法

三、思考的进路

第一章 宪法上的人格尊严:同性恋者权利保护之规范价值基础

第一节 人格尊严的宪法意义

一、“人的尊严”与“人格尊严”

二、人格尊严规范与人格权之关联

第二节 我国宪法上的人格尊严有关规范之梳理及其检讨

一、我国《宪法》第条的规范分析

二、基本权利之相对保障模式下的规范缺陷

三、“人权入宪”对人格尊严规范所具有的意义

第三节 基本权利体系中的人格尊严

一、它山之石:以德、日、美为例

二、我国《宪法》上的人格尊严之可期待定位

第四节 人格尊严规范在少数者权利保护里的核心意义

第二章 “临界性”自由的宪法保护

第一节 自由两分下的“临界性”自由

一、个人的宪法权利及自由的分类

二、“临界性”自由里的自由与权利

第二节 “临界性”自由之宪法保护:以美国劳伦斯案为例

一、法律上的三个争点

二、判决并非终结:自由的价值与局限

第三节 自由权的不同宪法实践:美德之间的比较

一、自由的不同面向

二、一般自由权的宪法实践

第四节 小结

第三章 如何对待同性恋者:宪法上平等的一个检验

第一节 宪法上的“平等尊重与关怀”

一、关于法律平等的一般理解

二、宪法上的平等权的两个面向:基本权利与权利原则

第二节 从形式(法律)平等到实质平等

一、形式平等之演变

二、从形式平等到实质平等:衡量的出现

三、实质平等之基准:关于专断与相关性

第三节 在实质平等要求下的性倾向问题

一、平等权利的三种类型

二、性倾向、实质平等及婚姻问题

第四节 由平等权导出的“反歧视”原则

一、何谓歧视

二、禁止什么歧视

三、“反歧视”规范的消极性质

第四章 怀疑论点之梭视及相关问题

第一节 不必“合法化”论

一、我国现行法规范:同性恋言说缺失背后的法文化语境

二、一般行为自由保护的不足之处

第二节 性行为自由之法律规制的边界

第三节 同性恋法律上的“强制”之辨

一、反对同性恋:多数的强制之爱

二、保障同性伴侣关系:对多数的强制和伤害

第四节 有关“双重标准”问题

一、婚姻(伴侣关系)缔结条件中的“双重标准”

二、抚育儿童的问题

第五章 结语:突破同性恋者权利保护的无语状态

第一节 不可消逝的个体与少数者权利

一、隐没在“政治与文化叙事”中的个体权利

二、法治社会中的个人自主权利

三、少数者权利保护的有限性与开放性

第二节 同性恋者权利之认定

一、制度性保护框架:以欧洲为例

二、国内“同性婚姻”提案略说

第三节 中间之道:循序渐进里的权利认知与保障

一、有关同性恋的“中国问题意识”

二、选择:温和的一个权利保障立场

参考文献

附录 中国同性恋年鉴

后记

文摘

版权页:

在这些理论认识的前提下,笔者认为,在权利保护的比较法视角下,采取一个温和的权利保障的立场,将是我国同性恋者权利保护比较妥当的路径。

这样的一个立场,是指改变当下我国法律规范对同性恋“保持距离”,却不得不面临实际问题和挑战的尴尬现状,更是为了实现最高法宪法对尊重人格尊严、保障自由与平等等基本权利的承诺,在对这一少数群体权利的保护上迈开步伐,推进我国人权保护事业的发展;同时,不采用婚姻这种特定内涵一时难以改变的设置来容纳同性亲密关系,而换之以更为温和从容的立场,在法律体系中正视同性恋的存在,通过同性伴侣登记,或者伙伴关系的确认,借鉴国外同性事实同居的法律规制等方式,容纳相关权利保障的规范或者法律解释内容,以保护与同性亲密关系有关的系列权益。

自古以来,我国文化在多数时间里对同性恋持有的都是一种从容温和、不以为罪的态度,这是一种宝贵的宽容传统。进入现代社会以后,因为一夫一妻制以及女性之独立经济和社会地位的确立,一方面同性恋身份注定要从模糊的生活中清晰起来,另一方面同性恋行为却又不得不从世人视野退出隐藏起来。是否能够继续对之保持一种从容而客观的态度,而非从西方宗教传统里移植来所谓罪恶的谴责,毋宁说考验着一个民族文化的开放性和自信心:西方国家接受不接受有关权利保障的制度,乃是我们借以观照的对象,尤是为了考察其背后的价值选择与理论支撑,其本身并不能成为我们接不接受的理由。

相关推荐:

新婚课堂(钱跃敏著)

从禁忌到解放:20世纪西方性观念的演变(张红著)

天生1对:解读情人的非理性行为(林萃芬著)

更多图书资讯可访问读书人图书图书频道:http://www.reader8.net/book/