| 商家名称 | 信用等级 | 购买信息 | 订购本书 |

|

以新能源汽车为对象(化学工业出版社) |  |

|

|

以新能源汽车为对象(化学工业出版社) |  |

《绿色技术预见理论与方法:以新能源汽车为对象》由化学工业出版社出版。

第1章 技术预见理论与方法1

1.1 技术预见概述1

1.1.1 技术预见理论1

1.1.2 技术预见实践5

1.1.3 有关技术预见研究的综合评述8

1.2 技术预见的过程、要素与方法11

1.2.1 技术预见的过程11

1.2.2 技术预见构成要素13

1.2.3 技术预见方法15

1.2.4 全球化的影响22

1.2.5 关键技术指标及相应技术预见表22

1.2.6 以新能源汽车产业为对象开展技术预见26

1.3 绿色技术预见28

1.3.1 可持续发展理论28

1.3.2 绿色技术预见概念32

1.3.3 绿色技术预见理论35

1.3.4 绿色技术预见的现实意义42

1.3.5 绿色技术预见研究的发展趋势及存在的问题47

第2章 新能源汽车领域技术需求分析49

2.1 新能源汽车领域技术需求概述49

2.1.1 我国新能源汽车发展面临的挑战与机遇49

2.1.2 新能源领域汽车技术需求分析的意义50

2.1.3 采用的技术需求分析方法51

2.1.4 技术需求分析内容52

2.2 情景分析法52

2.2.1 情景分析法的产生背景和发展52

2.2.2 情景分析法的基本理论53

2.2.3 情景分析法的基本步骤54

2.3 我国新能源汽车领域技术需求分析55

2.3.1 分析流程55

2.3.2 我国未来20年社会发展趋势55

2.3.3 未来情景下新能源汽车领域技术需求62

2.3.4 国家战略需求66

2.3.5 市场需求分析68

2.4 新能源汽车领域技术发展现状和趋势69

2.4.1 新能源汽车领域技术发展现状69

2.4.2 新能源汽车技术发展趋势与前景71

2.4.3 我国新能源汽车领域技术发展现状76

2.4.4 我国新能源汽车领域技术发展趋势77

2.5 我国新能源汽车技术发展的困难及障碍77

2.5.1 技术难点78

2.5.2 政策与路线问题81

2.5.3 人才短缺83

2.5.4 制造成本高84

2.5.5 市场配套服务匮乏84

2.6 我国新能源汽车技术发展的政策性建议84

2.6.1 指导和推动企业的生产和研发84

2.6.2 引导和鼓励消费者消费85

2.6.3 政策需要更加细化和实化86

2.6.4 建立汽车技术创新产业战略联盟,推动技术需求集群87

2.6.5 坚持传统燃料技术与替代燃料技术共同发展87

2.6.6 建立科学的方法来评价各类技术的替代效果88

2.6.7 要制订切实可行的新能源汽车发展战略89

2.6.8 小结89

第3章 新能源汽车绿色技术预见实践91

3.1 德尔菲调查实施92

3.1.1 确定调查对象和方法92

3.1.2 评价指标的确定及其说明93

3.1.3 问卷回收98

3.2 采用的处理方法98

3.3 重要指标分析100

3.3.1 关键技术课题分析100

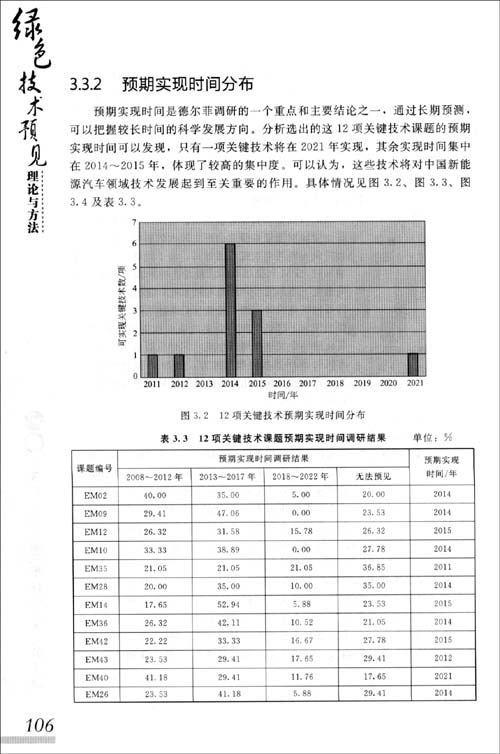

3.3.2 预期实现时间分布106

3.3.3 技术课题目前领先国家108

3.3.4 技术课题能否形成自主知识产权109

3.3.5 技术发展的制约因素110

3.3.6 技术课题的发展路径分析112

第4章 新能源汽车技术经济分析115

4.1 技术经济分析简介115

4.1.1 技术经济分析的概念115

4.1.2 技术经济分析的方法118

4.1.3 技术经济分析的步骤119

4.1.4 技术经济分析的意义120

4.2 新能源汽车领域技术经济评价指标体系的构建121

4.2.1 技术经济评价指标的含义及其作用121

4.2.2 技术经济评价指标体系设置的原则123

4.2.3 新能源汽车领域技术经济评价指标体系的构建124

4.3 新能源汽车领域关键技术经济分析125

4.3.1 技术价值分析125

4.3.2 经济效益分析133

4.3.3 社会效益分析136

4.3.4 生态环境效益分析143

4.4 未来我国汽车市场走势和新能源汽车需求分析147

4.4.1 未来我国汽车市场的政策倾向147

4.4.2 未来我国汽车市场的需求潜力分析148

4.4.3 新能源汽车产品的需求特点和成本经济性分析150

4.5 未来我国汽车消费影响因素分析154

4.5.1 我国汽车价格还没有与国际接轨154

4.5.2 汽车降价频繁155

4.5.3 政策法规156

4.5.4 汽车消费信贷不规范157

4.5.5 我国社会保障体系不健全158

4.5.6 我国贫富差距大158

4.5.7 公车消费159

4.5.8 信息不透明159

4.5.9 汽车售后服务水平低160

4.6 我国新能源汽车技术发展重点和产业化分析161

4.6.1 我国新能源汽车产业技术发展重点161

4.6.2 我国新能源汽车产业化分析167

第5章 新能源汽车产业技术发展趋势跟踪与自主创新技术路线设计172

5.1 新能源产业技术领先国家的研究现状和趋势172

5.1.1 美国在新能源产业的研究现状和趋势172

5.1.2 欧盟在新能源产业的研究现状和趋势173

5.1.3 日本在新能源产业的研究现状和趋势173

5.2 中国目前的研究开发水平174

5.2.1 总体研究概况174

5.2.2 纯电动汽车174

5.2.3 混合动力汽车175

5.2.4 燃料电池汽车175

5.3 新能源汽车产业技术发展动态监控平台设计176

5.3.1 新能源汽车产业技术发展动态监控平台设计176

5.3.2 动态监控的实现路径179

5.3.3 技术发展动态监控平台的意义181

5.4 新能源汽车产业技术自主创新的路线设计182

5.4.1 新能源汽车的发展趋势和历程182

5.4.2 我国发展新能源汽车的发展路径183

5.4.3 我国新能源汽车发展的战略目标186

5.5 我国发展新能源汽车的对策和措施187

5.5.1 明确技术攻关重点,实施重大科技专项188

5.5.2 将新一代汽车能源动力系统纳入我国中长期科技重大专项计划188

5.5.3 加强新能源汽车及相关领域研究的国际合作194

5.5.4 大力培育新能源汽车关键部件产业,促进汽车企业技术和产品转型194

5.5.5 制定严格的油耗标准和排放法规,激发对新能源汽车的研发热情194

5.5.6 鼓励能源企业尽快开始新能源基础设施建设194

5.5.7 制定实施新能源汽车的政策法规,促进新能源汽车市场形成195

附录196

附录1 新能源汽车关键技术清单调查196

附录2 新能源汽车领域技术课题初步调研结果198

附录3 新能源汽车技术领域德尔菲调研问卷200

附录新能源汽车领域技术课题

第一轮德尔菲调研结果201

附录5 新能源汽车领域技术课题

第二轮德尔菲调研结果202

参考文献203

技术预见是人类对未来科学、技术、经济、环境和社会所进行的有计划的探索,目的在于选择重点战略研究领域和通用新技术。在资源短缺、环境恶化的大背景下,将环境因素纳入技术预见中成为技术预见理论和实践的重要趋势。技术预见方法与可持续发展思想的结合,使得技术预见模式在优化配置各种资源、实现环境保护方面显出一定的价值。

《绿色技术预见理论与方法——以新能源汽车为对象》主要包括以下内容:一是从技术预见理论、技术预见过程和方法、绿色技术预见理念出发,对绿色技术预见理论与方法进行研究;二是运用情景分析方法,围绕国家未来20年社会发展趋势,从国家战略、市场需求和技术发展趋势方面对新能源汽车领域技术需求进行分析;三是充分考虑国家战略需求和国际技术发展趋势,以节能、环保、安全为重点研究对象,就汽车领域未来20年应重点发展关键技术及系列相关问题开展大规模德尔菲调查;四是运用综合文献计量、调研以及专题研讨等方法,收集国内外各类新能源汽车的技术经济参数,进行技术经济分析,以各项主要技术方向的领先者为标杆,指出国家新能源汽车技术自主创新的重点战略研究方向,提出国内外科技合作和技术引进策略;五是通过建立技术发展动态监控平台,采用文献计量、数据挖掘、技术路径图谱等方法跟踪、监控,基于德尔菲调查结果遴选的新能源汽车产业战略技术课题的发展状况,及时更新技术课题清单,设计新能源汽车自主创新技术的路线。

以新能源汽车产业为对象开展技术预见研究,有利于把握该产业未来的技术发展方向,不断修正对远期技术发展趋势的判断。除此之外,开展新能源汽车产业技术预见研究还可以促进企业之间、产业部门之间以及企业、政府和学术界之间的沟通和交流、将官产学研各方的注意力集中于长期性、战略性问题,着眼于国家和企业的可持续发展,有助于预见参与各方就未来社会发展达成一致愿景,并为之共同努力。

本项研究的特色和创新主要体现在以下几个方面:一、发展新能源汽车产业已成为国家战略,及时识别并开展关键技术研究已成为当务之急,技术预见作为系统选择工具,可以将国家有限的科研资金投入到关键技术领域;二、运用德尔菲法、情景分析法等在新能源汽车领域开展技术预见研究,可以为今后在更多具体领域开展技术预见活动打下良好的基础;三、科学技术是“双刃剑”。选择新能源汽车产业开展技术预见研究,有利于引导政府、企业、公众认识新技术发展可能带来的社会、环境问题,从而起到一定的预警作用。

在此,感谢上海市科技发展基金软科学研究项目:“中国科技管理若干重大战略问题研究”(项目编号:066921084)对该书编写、出版的赞助。感谢上海市科委、教委、同济大学、中国科技管理研究院的领导、专家对该书编写、出版的关心与指导。

感谢“中国科技管理若干重大战略问题研究”课题组所有成员,包括张亚雷教授、陈晓莉硕士生、黄鑫硕士生等;感谢上海市科学学研究所李万、同济大学汽车学院院长于卓平等同志对课题的反复讨论;感谢参与和配合课题组进行大规模德尔菲调查的企业和专家。

由于学术视野和专业水平的局限,难免有不足之处,切望读者惠予批评指正。

刘光富

2009年5月

插图:

第1章 技术预见理论与方法

在全球化、信息化背景下,世界各国经济相互依存度加深,相互竞争加剧,新的经济格局推动了新一轮技术创新、技术扩散以及技术与产业的国际竞争。以信息技术为代表的技术革命和产业革命,对世界各国都是一个发展机遇。各国政府特别是发达国家政府都已经认识到,技术不仅是产业结构升级、经济发展的根本推动力,而且也是决定国际竞争能力的关键因素。技术预见作为一种新型的、致力于科技与经济一体化的重要方法,优化配置各种资源的宏观管理工具和编制科技发展战略规划的辅助手段,已逐步从技术预测走向技术预见,在各个国家和地区的实践中已取得了显著绩效。

1.1 技术预见概述

1.1.1 技术预见理论

(1)技术预见的定义

预测并把握未来是人类长久以来的梦想与追求。20世纪40年代,军事和经济竞争的需要促进了技术预测研究的发展,40到60年代定量预测在军事和航天领域备受重视,它在确定研究开发的优先领域、投资规模和时间进度等方面得到广泛应用。到70年代预测方法已经发展得相当成熟。由于技术发展日新月异,市场竞争日趋激烈,商业活动的不确定性增加,需求拉动与技术推动共同决定了企业的市场竞争力,传统的预测方法难以适应瞬息万变的市场环境,导致技术预测,特别是定量的技术预测活动逐步减少。20世纪80年代,技术预见逐步受到政府和学术界的关注。