| 商家名称 | 信用等级 | 购买信息 | 订购本书 |

|

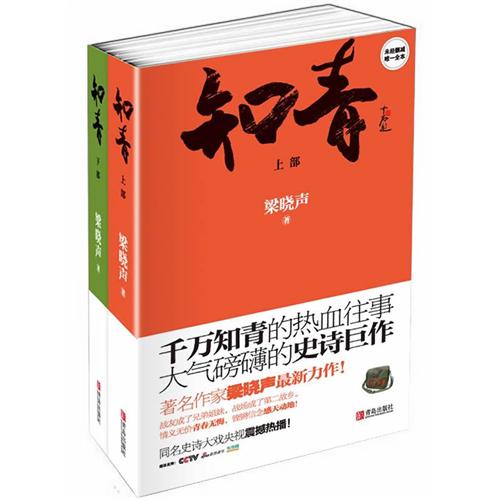

梁晓声·知青 |  |

|

|

梁晓声·知青 |  |

基本信息

作 者:梁晓声 著

出 版 社:青岛出版社

出版时间:2012-6-1

版 次:1页 数:全2册字 数:印刷时间:2012-6-1开 本:16开纸 张:胶版纸印 次:1I S B N:22766086包 装:平装

编辑推荐

战友成了兄弟姐妹,战场成了第二故乡!火热青春情义无价,铿锵信念感天动地!

时隔十余年,“知青文学”代表作家梁晓声再次推出力作《知青》。与之前的知青题材小说相比,本书首次全景式地展现了知青生活。作者在写作这本书时,对知青往事已经有了多年的沉淀,叙事中加入了更多成熟、冷静的思考。作者以平实质朴的语言描绘了那一代青年人对理想的追求,对命运的反抗,以及在苦难面前顽强不屈的奋斗精神,小说以史诗般的宏大叙述和细腻的情节描写展现了知青一代的热血青春,跌宕的情节和丰富的意蕴使小说处处体现着苦难中不灭人性光辉。总之,这是一本使人温暖、给人力量的书,既适合经历过知青岁月的人凭吊往昔,又可以让现代的青年人了解那一段历史,从阅读中获得更多对生活的思考。

内容简介

20世纪60年代末,中国被一种不正常的“红色”所笼罩。

赵天亮和全国千千万万知识青年一起,背起“上山下乡”的行囊,去“广阔天地”接受“贫下中农再教育”。知青们在一场瓢泼大雨中来到北大荒,成为黑龙江生产建设兵团的一员,开始了火热的垦荒生活。一望无际的麦海是他们的主战场,收割、赶羊、养马、灭火、修电线、砸石头、边境巡逻、夜斗群狼……异常艰苦甚至充满危险的劳动生活锻炼,使赵天亮、周萍、齐勇、孙曼玲等一群风华正茂的青年迅速成长,并结下了兄弟姐妹般的深厚友谊。

在陕北坡底村,知青们的插队生活完全是另外一番景象。“文革”极左思想毒害了一些当地干部,使本就贫穷的村民日子过得更加艰难。赵曙光、冯晓兰、武红兵等知青,不负老支书、王大爷等老党员的信任和重托,带领群众打机井、搞副业、分钱富民、迁村避险,与淳朴善良的人民群众生死与共、命运相连。

从城市到乡村,从乡村回城市,知青们经历了一场又一场爱恨交织、一次又一次生离死别,生命轨迹从此改变。他们用青春亲吻着土地,亲近着人民,挑战着命运,思索着时代……

作者简介

梁晓声,原名梁绍生。当代著名作家。祖籍山东荣城,出生于哈尔滨。1968年下乡赴黑龙江省生产建设兵团。1974年入上海复旦大学中文系就读。现居北京,任教于北京语言大学人文学院汉语言文学专业。曾任北京电影制片厂编辑、编剧,中国儿童电影制厂艺术委员会副主任,中国电影审查委员会委员及中国电影进口审查委员会委员。1979年开始发表作品,著有短篇小说集《天若有情》、《白桦树皮灯罩》、《死神》,中篇小说集《人间烟火》,长篇小说《浮城》、《一个红卫兵的自白》、《从复旦到北影》、《雪城》等。近年发表有长篇小说《生非》,其短篇小说《这是一片神奇的土地》、《父亲》,及中篇小说《今夜有暴风雪》分获全国优秀小说奖。

目录

知音·上部

第1章

第2章

第3章

第4章

第5章

第6章

第7章

第8章

第9章

第10章

第11章

第12章

第13章

第14章

第15章

第16章

第17章

知音·下部

媒体评论

敬一丹:那时我爱上了兵团生活,太有意思了,很艰苦,但很火热,充满青春气息。20多个人一条大炕的生活,充满了笑声歌声。当谁家杀猪的时候,他就会特别主动地来喊我们:“到我们家去吃杀猪菜!”

敬一丹:知青生活对我来说,不是灰暗的,而是五彩缤纷的。

敬一丹:知青生活的第一年,我每天干的活是修路。在我的记忆里一直有个印象深刻的画面,那就是每回修路遇到过往车辆,我们知青都会不约而同地停下手里的活,眼睛齐刷刷地看着车从视线的这头开来,再目送着它消失在视线那头,不为别的,只因为那辆车连接着山里山外两个世界,我发自内心地羡慕车上的人能有来来往往的自由。

马未都:那时在农民家里看到一本前后部分都没有的小说,看完了也不知道是什么,多年后才知道原来那本不完整的小说是《简?爱》。

姜昆:我们当时吃一天饭是四毛钱。

濮存昕:开工了,干的活儿就是在草甸子里挖坑埋电线杆,每坑间隔五十米。每人发一把铁锹,铁锹得事先磨锋利,三人用一把镐。先拿镐把冰打开,然后下铁锹,以最快速度挖,挖出一个一米六长、六十厘米宽、一米二到一米五深的坑,然后将电线杆往里一杵,连泥带水往里一埋。这活儿不能干慢了,因为一边挖一边还渗水呢,慢了水可就越渗越多,等于越慢越难干。经验告诉我们,穿棉裤、雨靴不好使,就得穿绒裤、球鞋。把干衣服搁在一旁,干完活,别人帮忙拿大衣围个圈儿挡风,脱光了换上冰凉凉的干衣服和棉裤,那个像冻铁板贴在身上的滋味现在还记得。连长年纪大不用干活,他揣着酒瓶挨个儿问:谁喝?有一次我逞能,接过去一仰脖,60度的北大荒酒,大半瓶下肚,从此有了个“海量”的美名。

余秋雨:这群人(知青)绝不是历史的展览品,他们咬着牙把中国历史的断裂处连接起来了。是的,历史曾使他们的生命断裂,没想到他们在修补了自己的生命之后,立即又以生命修补了断裂的历史”。

叶兆言:当年轮到我们上山下乡时,有两种政策,可留城可下乡,因我是独生子,就留城了。虽然没当过知青,但知青却是我们那个年代每个人生活的一部分。

梁晓声:“女知青向农民下跪是真实故事。”“在那样的年代里,中国人的人性还有最柔软的那部分,在互相呵护着,”

在电视剧《知青》中,有一个情节是,女知青形象冯晓兰被部队接走了后,她向农民下跪告别。梁晓声透露这是真实的故事,原型正是财经报前总编秦晓英。“他们在山西插队,老干部返城,送了一程又一程,从那里带走无非是红枣、小米,回到北京什么都不是,回头一望,还在山头送她,突然她跪下了。这一跪代表一种大情怀。”

梁晓声感叹原以为“农民”就是课本上的两个字,但下乡时看到他们生活,才知道那么穷,当时也受到了极大的震撼,“在东北屯子里,炕上没有炕席,就是铺了几张报纸而已。呈现这些,让知青后代看到他们的父母怎么样过来的。”

曾庆瑞:(中国传媒大学教授)

“书写一代知青人的浴火重生”

中国传媒大学教授曾庆瑞表示《知青》还原了一个比较真实的历史,像一部北中国知青百科全书,填补了很多知青文艺作品的空白,既写了他们的苦难,也写了以后他们的辉煌。同时,他对剧中那代知青爱情婚姻进行了深入解读,曾教授感叹地说:当年不少女知青因为想寻求保护,不得不乱找男朋友,这些很少被人揭露的往事都在《知青》中表达出来。

路海波:(中央戏剧学院教授)

“《知青》凸显出了人性的美丽”

曾当过知青的路海波坦言,看完电视剧后想起了很多自己的亲生经历:“我对身边的亲人、朋友讲,不要忘记这段历史,我们汲取了以后,告诉后人不要重复,变成美好的东西。历史价值在这。”

路海波赞扬《知青》凸显出了人性的美丽,是观众对国家抱有希望,对民族抱有希望。

范咏戈:(中国作协全委、影视文学委员会副主任)

“知青善待苏联狗存在质疑”

相比一些过度渲染当时迷茫情绪的影视剧,范咏戈认为《知青》把握的非常好,不仅给予历史实事求是的描述,还一改过去一些悲切、幽怨之音,高亢的情调讴歌同时代人战斗经历、无私奉献和面对历史无怨无悔的情感。

虽然力赞《知青》表现真实,范咏戈也“鸡蛋挑骨头”般地指出一个弊端,那就是知青善待前苏联边防娜佳的狗,体现两国人民的友谊。他说:“那个时代,当时中苏对峙很厉害,我当时在上海,上海知青政治条件好的才能去黑龙江生产兵团,如果家庭有问题,不让他到那里。当时要戍边,对峙很厉害,大的氛围下,有没有那种事,我自己看了以后画了一个问号。当然无伤大雅,现在年轻观众不一定注意到这些细枝末节的事。”

在线试读部分章节

知青 第1章

夕阳如血。

列车奔驰在秋季的松嫩平原。夕阳悬在车头前方,似乎在勾引列车吻到它。而对于列车,那是不可能的,尽管看起来车头与夕阳的距离近在咫尺;这情形使人联想到“夸父追日”的神话。车头气急败坏地喷吐浓烟,混沌了天地。而于那混沌之中,夕阳将车身映成平原上一道长长的剪影。

夕阳无可奈何地沉落……

列车亢奋地追逐……

迷雾渐散。一缕青烟,从一只斑驳了红色铁锈的灰铁皮烟囱里冒出。这只旧烟囱属于一栋被漆成果绿色的小房子。亮晶晶的铁轨从这小房子前铺过。那是只有北大荒才有的窄轨铁路,将林区丰产的木材一车车运到原野以外的地方。仓库整齐地排列在小房子后边,小房子旁竖着一块牌子,上写“白桦林站——黑龙江生产建设兵团竖——1969年。”

已是傍晚时分,天空中大朵大朵的乌云逐渐堆积成团,从远处茂密的白桦林那方压过来。

杨秉奎的手在一盘残棋上缓缓移动,他在小房子里跟自己下棋。窗上,贴着红纸剪的“忠”字和“公”字,除了一张没刷油漆的单人木床,还有桌子、椅子、箱子、柜子,都没刷油漆,木质已被岁月涂得黑亮。床上挂着蚊帐;炉子上的水壶吱吱作响,突突地冒出水汽;一条大狼狗懒洋洋地卧在炉旁。

杨秉奎五十多岁了,一脸该刮未刮的黑胡茬,一身旧铁路服,脚上是双“解放”鞋。

桌上的电话骤然响了。杨秉奎抓起听筒:“对,是我,‘养病亏’站长……放心,我知道……哎,你说话客气点嘛……我不管你是谁,给老子记着!”

他“啪”地放下电话,从墙上摘下铁路信号灯,把与铁路服配套的蓝帽子按在头上,开门出去,大狼狗溜溜地跟着。

天已快黑。

书摘与插图